収録日|2014年9月19日

会場|同志社大学今出川キャンパス弘風館25番教室(京都市上京区)

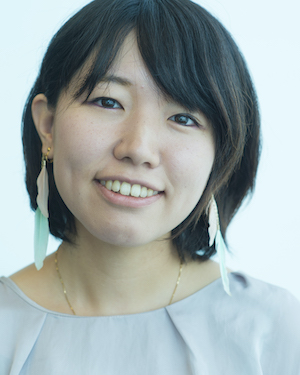

天野太郎(あまの たろう)

横浜美術館主席学芸員 現代美術、写真担当。

北海道立近代美術館勤務を経て、87年の開設準備室より横浜美術館で国内外での数々の展覧会企画に携わる。美術評論家連盟所属。主な企画展覧会は、「ニューヨーク・ニューアートチェース マンハッタン銀行コレクション展」(89年)、「森村泰昌展 美に至る病―女優になった私」(96年)、「奈良美智展 I DON’T MIND, IF YOU FORGET ME.」展(2001年)、「ノンセクト・ラディカル 現代の写真III」(04年) 、「アイドル!」(06年)、「金氏徹平:溶け出す都市、空白の森」展(09年)など。横浜トリエンナーレ2005キュレーター、同トリエンナーレ2011、2014キュレトリアル・ヘッド。多摩美術大学、城西国際大学、国士舘大学非常勤講師。

※プロフィールは収録当時のものです。

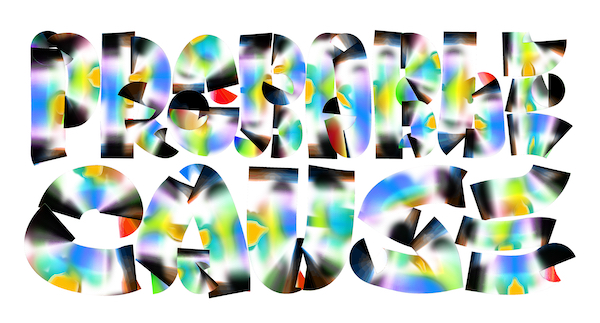

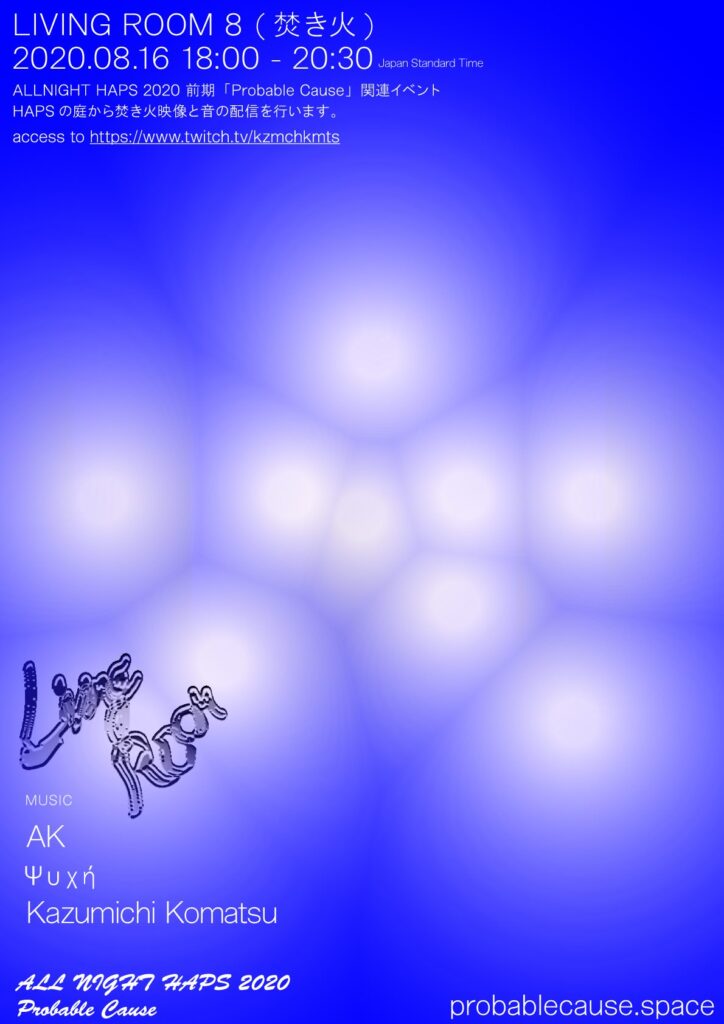

「Can curatorial attitudes become form?」は、キュレーターが自身に大きな影響を与えたアーティストについて語るレクチャーシリーズです。

撮影・編集:山田毅