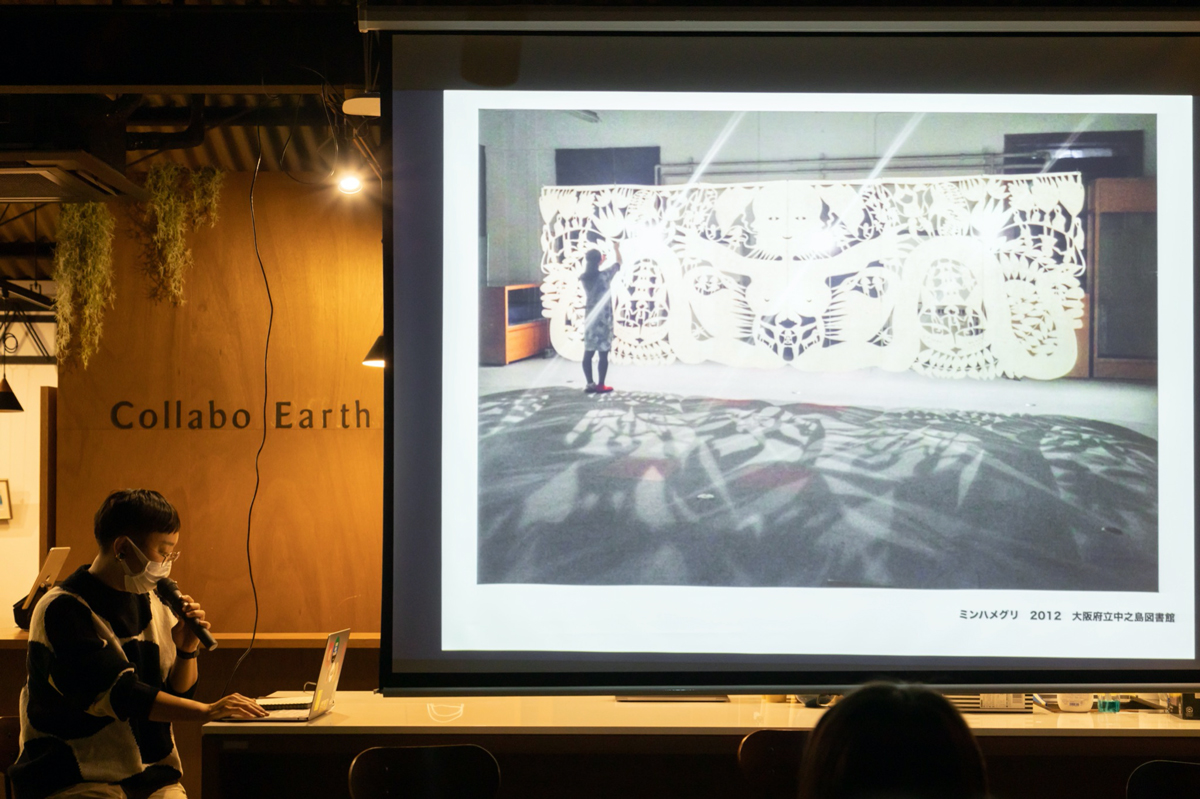

アートスペース浄土複合は2022年に、京都市左京区鹿ヶ谷にシェアスタジオをオープンしました。

大文字の麓で自然と歴史の感じられる閑静な地域にありながら、書店やギャラリー、ライブハウスといった文化施設の点在するエリアで、スタジオ利用者が制作を行なっています。

所在地|京都市左京区鹿ヶ谷法然院西町

空間|1区画 3×2.6m程度、シェアキッチン付き、計6区画

対象|ジャンルやキャリアは問いません。アートをはじめとする創作活動に携わる方。

利用料|月額25,000円(光熱費、運営費含む)

設備など|1区画 3×2.6m程度、シェアキッチン付き、計6区画

ウェブサイト|https://jodofukugoh.com/studio/

初代実行委員は小原啓渡、高谷史郎(ダムタイプ)、松尾惠(ヴォイスギャラリー主宰)、木ノ下智恵子(当時、神戸アートビレッジセンター アートプロデューサー)らがチーム。

初代実行委員は小原啓渡、高谷史郎(ダムタイプ)、松尾惠(ヴォイスギャラリー主宰)、木ノ下智恵子(当時、神戸アートビレッジセンター アートプロデューサー)らがチーム。