HAPSが協力するイベントのお知らせです。当日はHAPSスタッフが各種相談に対応します。

■イベント概要

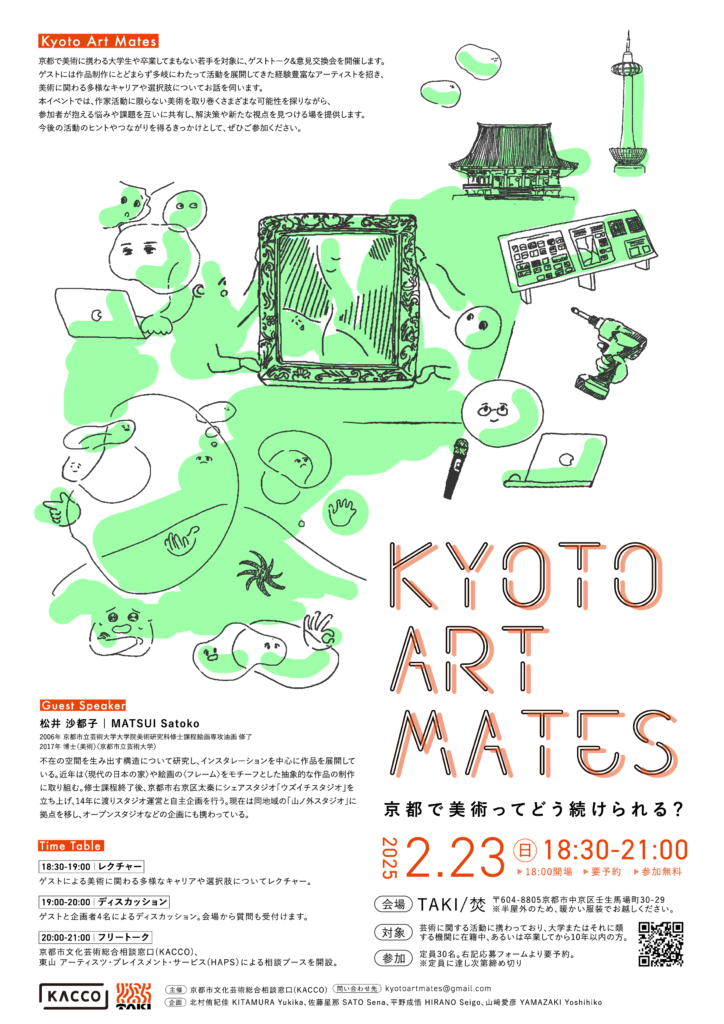

「Kyoto Art Mates:京都で美術ってどう続けられる?」 若手アーティストのためのキャリアと選択肢を探るトーク&交流イベント

日時|2025年2月23日(日)18:30-21:00(18:00開場)

会場|TAKI/焚(〒604-8805 京都市中京区壬生馬場町30-29)

参加費|無料(要予約、応募フォームより申込)

定員|30名

対象|芸術に関する活動に携わっており、大学またはそれに類する機関に在籍中、あるいは卒業してから10年以内の方

若手アーティストを対象としたトーク&交流イベント「Kyoto Art Mates:京都で美術ってどう続けられる?」を開催します。美術に関わる多様なキャリアや選択肢について、ゲストの経験豊富なアーティストとともに深掘りし、参加者同士で悩みや課題を共有します。作家活動だけでなく、美術を取り巻くさまざまな可能性を探り、次のステップに向けたヒントを得られる貴重な機会です。ぜひご参加ください。(主催者)

申し込み→https://www.kyotoartsupport.com/event

18:30-19:00|レクチャー

ゲストによる美術に関わる多様なキャリアや選択肢についてレクチャー。

19:00-20:00|ディスカッション

ゲストと企画者4名によるディスカッション。会場からの質問も受付けます。

20:00-21:00|フリートーク

登壇者|

松井沙都子(アーティスト)レクチャー、ディスカッション登壇

北村侑紀佳(アーティスト)ディスカッション登壇

佐藤星那(アートディレクター)ディスカッション登壇

山﨑愛彦(アーティスト)ディスカッション登壇

平野成悟(キュレーター・アーティスト)司会進行およびディスカッション登壇

コーディネート|北村侑紀佳、佐藤星那、平野成悟、山﨑愛彦

主催|京都市、京都市文化芸術総合相談窓口(KACCO)

協力|一般社団法人HAPS

■プロフィール

松井沙都⼦ MATSUI Satoko (アーティスト)

2004年3⽉ 京都市⽴芸術⼤学美術学部美術科油画専攻 卒業

2006年3⽉ 京都市⽴芸術⼤学⼤学院美術研究科修⼠課程絵画専攻油画 修了

2017年3⽉ 博⼠(美術)(京都市⽴芸術⼤学)

不在の空間を⽣み出す構造について研究し、インスタレーションを中⼼に作品を展開している。近年は〈現代の⽇本の家〉や絵画の〈フレーム〉をモチーフとした抽象的な作品の制作に取り組む。修⼠課程終了後、京都市右京区太秦にシェアスタジオ「ウズイチスタジオ」を⽴ち上げ、14 年に渡りスタジオ運営と⾃主企画を⾏う。現在は同地域の「⼭ノ外スタジオ」に拠点を移し、オープンスタジオなどの企画にも携わっている。

北村侑紀佳 Yukika Kitamura (アーティスト)

2000年 滋賀県生まれ

2023年 成安造形大学 芸術学部 芸術学科 美術領域 洋画コース 卒業

現在、嵯峨美術大学 大学院 芸術研究科 在籍中

不在の中で誰かがそこに居たという痕跡や気配が個々人のアイデンティティを超えてただ「生」を示していることに注目し、その存在に触れるための作品を制作。

佐藤星那 Seina Satou (アートディレクター)

2002年 宮城県生まれ。

2024年 京都芸術大学 芸術学部 情報デザイン学科 ビジュアルコミュニケーションデザインコース 在籍中

日常の中に展示空間を立ち上げていく、Explore Kyoto という活動(現在3回目)を行っている。

平野成悟 Seigo Hirano (キュレーター・アーティスト)

1996年 大阪府生まれ

2019年京都精華大学 芸術学部 造形学科 洋画コース 卒業

2022 年 京都市立芸術大学 大学院 美術研究科修士課程 油画専攻修了

在学中より、自身の作品制作・発表 と平行して展覧会のキュレーションを手掛けている。

山﨑愛彦 Yoshihiko Yamazaki (アーティスト)

1994年 北海道生まれ

2016年 札幌大谷大学 芸術学部 美術学科 造形表現領域 絵画コース油彩分野 卒業

2020年 北海道教育大学 大学院 教育学研究科 教科教育専攻 美術専修 (油彩画) 修了

現在、京都市立芸術大学大学院 美術研究科 博士後期課程 版画領域 在籍中

近年は無名の個人がSNSでシェアする画像(綺麗な空や旅行先の風景や食事など)を、寿命以上に永く残せるような絵画として描く試みを行っている。

■お問い合わせ

Kyoto Art Mates運営チーム(担当:平野・山﨑)

メール:kyotoartmates@gmail.com