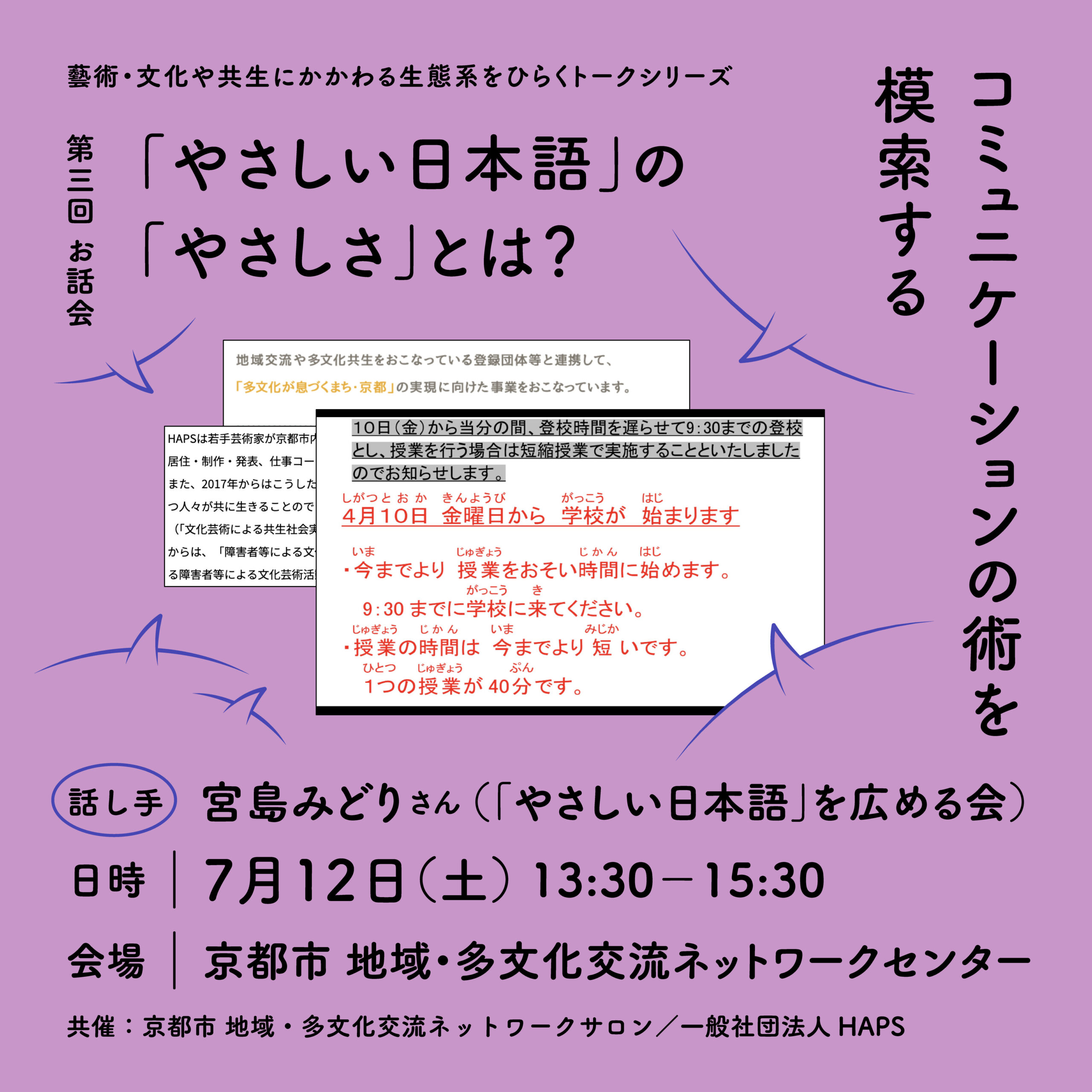

【藝術・文化や共生にかかわる生態系をひらくトークシリーズ】第三回 お話会+ワークショップ

「やさしい日本語」の「やさしさ」とは? コミュニケーションの術を模索する

日時|2025年7月12日(土) 13:30~15:30

話し手|宮島みどりさん(「やさしい日本語」を広める会)

会場|京都市 地域・多文化交流 ネットワークセンター(〒601-8006 京都市南区東九条東岩本町31)

定員|15名(要予約)

参加費|無料

予約申込|Peatixもしくはお電話(075-525-7525/HAPS 火〜土曜日 10:00~18:00)

共催|京都市 地域・多文化交流ネットワークサロン/一般社団法人HAPS

〈「やさしい日本語」を広める会〉は多文化共生社会の実現を理念として、主に日本で生活する、言語文化が異なる人々との相互理解のために京都市内で設立された団体です。「言葉のレベルや文章の長さに配慮し、わかりやすくした日本語」を日本社会に広めることを通して、広く社会全体のコミュニケーション技術の向上に寄与することを目的として活動しています。「やさしい日本語」は阪神・淡路大震災を機に、外国人被災者への情報伝達を目的として全国的に研究・公的な使用が広まりました。

この会では、代表の宮島さんより日本語という言語の独自性・文化性をふまえて「やさしい日本語」を紹介いただき、イベントの広報素材などをともに検討します。日本語を母語としない人に限らず、多様な人が生きる社会でのコミュニケーションのあり方や共生について、考える一助になればと思います。

■プロフィール

宮島みどり(みやじま みどり/「やさしい日本語」を広める会」)

日本語学校などで講師を勤めた後、2020 年より〈「やさしい日本語」を広める会〉を結成。

誰もが生きやすい社会になることを目指して、日本社会に向けて、研修会などで「やさしい日本語」の意義とコツを伝え、言語文化が異なる人々をはじめ、この社会で共に生きている多様な人々と、互いに『やさしい日本語』で コミュニケーションをとっていただきたいと考え活動している。

■藝術・文化や共生にかかわる生態系をひらくトークシリーズについて

このトークシリーズは、藝術・文化や共生について考えてきたHAPSの「文化芸術による共生社会実現に向けた基盤づくり事業 モデル事業」が、重なる志を持った取組みや研究を重ねてきた方々とともに行うものです。話し手と聞き手が互いに尊重しあいながら、楽な気持ちで参加できるような会を重ねていきたいと考えています。個別的な出会いを通して、この世界に多様な背景を持つ人が生きていることを知り、目を向け、一人ひとりが共生について考えるきっかけになればと思います。

第三回は京都市東九条地域にある、多様な背景を持つ人たちが共生に向けて交流するための社会福祉事業を行う「京都市 地域・多文化交流 ネットワークサロン」とHAPSがともに企画しました。

お話いただく〈「やさしい日本語」を広める会〉もHAPSとともに、ネットワークサロンの登録団体として研修会などで、活動の普及・啓発を行ってきました。

地域に根ざした施設の「多文化共生に向けて行動し、協力しあい交流の場をつくる」という運営理念や築いてきたつながりから、世界や社会の課題に目を向け合う時間をともに作りたいと思います。今後も共催の企画を定期的に続けていく予定です。

第一回:話し手 = 北垣由民子さん(RAWAと連帯する会 京都支部)

第二回:話し手 = 廣田緑さん(造形作家、人類学者、国際ファッション専門職大学准教授)

■お話会によせて

宮島さんは「『やさしい日本語』の『やさしさ』とは『なんとか伝えようとするやさしい気持ち』」でもあると言う。例えば、ある言語を母語とする人がその言語で、別の母語を持つ人と話す時、より平易な単語に入れ替えることもあれば、ジェスチャーを加えたり、イラストを描いたり、全体的に文章を再構成したり、翻訳アプリを使用することもあると思う。多くの人が、どこかで経験していることかもしれない。生まれ育った場所と、旅先や移住先とでは立場が反転して、思い遣ったり思われたりする。目の前にいる他者と心を通わせ合おうとする、人間の根源的な想いの延長上にあるふるまいのように見える。これを、意識的に社会の中でどう使っていけるのだろうか。

それから、例えば公共空間において、芸術表現を言葉で伝えるにあたって、専門性や誠実さが先行して文章が複雑になることがある。日本語を母語としない多くの人や、子ども、長い文章を読まない人などに伝わりづらいのではないかと、伝えようとする側/伝えられる側双方の立場を想像し、どういったバランスを取るのが良いのか悩むことがある。何かを伝え合うことや、表現をめぐる体験について、様々な人との共生をどのように考えていけるのだろうか。

以下が、事前の打ち合わせを受けて話していたことです。正解はないという前提のもと、ぜひいらしてください。「多様な人が生きる社会において、現実的に、どうしたら互いに自分の切実な想いを伝えたり、伝えられたりしあえるのかを、考える一つの場になるといいなと思います。」

(本企画コーディネーター HAPS 石井絢子)