:60年代後半から70年代ロンドンのソーシャル・プラクティス

小林瑠音

1960年代後半から1970年代のロンドンで活動したアーティスト集団「アーティスト・プレイスメント・グループ」(APG)。近年、彼らの芸術実践はイギリスにおける社会関与型の芸術の先行例として再評価が進んでいます。東山アーティスツ・プレイスメント・サービス(HAPS)の語源にもなったその挑戦と葛藤について紐解きます。

(図a)公開ディスカッション「アーティスト・プレイスメント・グループ:制度や組織における

社会的戦略としてのアートー政府に向けた付帯する人のアプローチ」

ウィーン近代美術館、リヒテンシュタイン・シティ・パレス、 ウィーン、1979. Courtesy Tate Archive © APG

はじめに

「プレイスメント」という言葉は日本ではあまり馴染みがないかもしれない。ラグビーやサッカーなどでは、ボールを所定の位置に「配置すること」、テニスでは高難度なきわどい「ショット」のことをさすが、一般的には「職業斡旋」という意味で使われることが多い。大学の授業などでは「インターン」に近い形で学生の「就労体験」として多用される単語でもある。

1966年に西ロンドンを拠点にした非営利団体として設立された「アーティスト・プレイスメント・グループ Artist Placement Group」(以下APG)は、まさにアーティストを様々な職場に送り込む就労斡旋型のプロジェクトとして始まった。そのスローガンは‘Context is Half the Work’ (状況が半ば作品である)。メンバー達は自分自身のことをアーティストではなく‘Incidental Person’ (付帯の人)と呼んだ。スタジオベースの作品制作や既存の美術制度からの脱却をめざして、APGのメンバーは常に「アーティスト」ではない新たな呼称を求め、鉄工所、テレビ制作会社、市役所などに潜り込み、一定期間一従業員と化して就労に従事することで、自分たちに課せられた社会的役割を模索した。

このような彼らの実践は近年になって、脱物質化(Dematerialism)、ブリティッシュ・コンセプチュアリズム(British Conceptualism)の先駆けとして、あるいは社会関与型の芸術(Socially Engaged Art)の先行例として再評価される傾向にある。例えば、2006年にテート・アーカイブに関連資料が収蔵されたことを皮切りに、2012年にはロンドンのレーベン・ロウ(Raven Row)、2015年にはベルリンのクンストラウム・クロイツベルグ/ベタニエン(Kunstraum Kreuzberg/Bethanien)でまとまった回顧展が開催された。2012年に公刊された美術史家クレア・ビショップ(Claire Bishop)のArtificial Hells(翻訳版『人工地獄』は2016年刊行)で大きく紹介されたのも記憶に新しい。

しかし、1970年代当時のレビューや批評に目を通してみると必ずしも高評価であったとはいえず、1971年にロンドンのヘイワード・ギャラリー(Heyward Gallery)で開催された個展に至っては、ヘイワード史上最も動員数が少なかった展覧会として酷評を得た。長らく注目をあびることのなかったAPGが近年になって再評価の途にあるのはなぜか。彼らはなぜ「プレイスメント」つまり就労にこだわったのだろうか。1960年代から1970年代に至るポストスタジオの時代にあって、アーティストの社会的役割を模索した彼らの足跡をたどりながら、その挑戦と葛藤を紐解いてみたい。

(ちなみに、「東山 アーティスツ・プレイスメント・サービス/Higashiyama Artists Placement Service (HAPS)」の名称は、このAPGから着想を得たものだと伺った。この論考には、そのオリジナルを探るというミッションも込められている。)

1.基本理念:自由な職務、付帯の人、状況が半ば作品である

APGは1966年にロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズ (Central Saint Martins)の同僚でありパートナーであったジョン・レイサム(John Latham) (1921-2006)とバーバラ・ステヴィニー(Barbara Steveni)(1928-)によって結成された。当時、レイサムは大学図書館の蔵書にあった美術史家のクレメント・グリンバーグ(Clement Greenberg)(1909-1994)の著書『芸術と文化』(Art and Culture 1961)を噛み砕き、ドロドロになった残骸を小瓶に入れて返却するというパフォーマンス《蒸留と咀嚼》(Still and Chew 1966)を行い、それを事由に大学を解雇されるなど、ラディカルなモダニズム批判を展開していた。

他方、ステヴィニーはフルクサスのメンバー、 ロベール・フィリュウ(Robert Filliou)とダニエル・スペーリ(Daniel Spoerri)のために西ロンドンのスラウ産業区(Slough Trading Estate)で廃材を拾っていたときにAPGの初期構想をひらめいたとされている。工場の外に捨てられた廃材を使うよりも、実際にこの工場の中で働くほうがアーティストにとって社会的に有益ではないかという考えである。同時にタイムベースドかつイベント的な構成をふまえた作品を模索していたレイサムは、彼女のアイデアに共鳴した。彼らは、アーティストを非美術業界である産業界や政府機関に一定期間送り込むことで、アートの新たな社会的機能を探求しようとしたのである。

その後彼らは他のメンバー1とともに、西ロンドンのノッティングヒルにあったレイサムの自宅を拠点に、APGの目的や体制を話し合う「シンクタンク」(「弁証法」と呼ぶこともあった)という定期的なミーティングを開催した。そこで議論されたAPGの基本理念は大きく3つに集約できる。

まずひとつめは、APGの大前提である ‘Open Brief’(自由な職務)であった。つまり、プレイスメントの明確な目的や具体的な到達目標をあえて定めないという取り決めである。さらに、このオープンエンドな枠組みを担保するしくみとして、派遣されるアーティストは受け入れ側の従業員とほぼ同等の賃金を支払われるという契約が交わされた。本来、プレイスメントとは、職業体験者の受け入れを無報酬で実施することが通例である。APGはあえてこの通例を破り、アーティストの社会的貢献を貨幣価値に換算して評価した。そうすることで、アーティストと他の就労者との間の平等な力関係を担保すると同時に、アーティストの自律性を強調したのであった。受け入れ団体はアーティストに対して作品をコミッションするかわりに賃金を支払う。アーティストはその対価として、作品を制作するのではなく、第三者的立場から受け入れ団体の日常業務に関するレポートやプロポーザルを提出し、長期的な組織改革に貢献する。このような方法で、APGは新たなパトロネージュの形態を提唱するとともに、アーティストがある組織内の「意思決定」(Decision-making)に直接的に関与することを求めたのである。

この意味でさらに強調すべきは、APGの活動は決して「アーティスト・イン・レジデンス」ではないという点である。先述のとおり、ある団体に派遣されたアーティストは、そこで自身の作品を制作するのではなく、アーティストと産業界、政界との間の断絶を緩和し、その中に新たなダイアログを創出するインターフェースとしての社会的機能を期待される。美術史家のグラント・ケスター(Grant Kester)も、APGの活動がアーティスト・イン・レジデンスではなく、組織の日常業務に直接介入する「同僚」(Co-worker)であることが鍵であると指摘している。2

しかしAPGの意に反して、この「自由な職務」に賛同する企業や団体は数少なかった。ステヴィニーは根気強く手紙を書き、ミーティングを重ね、ビジネスマンや行政マンと関係を築いていったとされる。現在では、クリエイティブな人材がビジネスや公共事業に新しいアイデアやリエゾンを造りだす存在として重宝されるようになったが、60年代から70年代当時は、そのような考え方は稀有であり、その意味でAPGはパイオニアだった。「コンサルタント」「仲介者」あるいは「エージェント」として組織の「意思決定」に関わるアーティストの社会的機能、彼らは、この第三者的な役割を ‘Incidental Person’ (付帯の人)と呼んだ。つまり、決して主要な立場ではないものの、様々な状況に付帯する潤滑油的な役割といったところだろうか。これがAPGの理想形として最も重要な2つめの基本理念である。ポストスタジオ、脱物質化の気風が席巻する時代背景の中にあって、アーティストに求められる新たな社会的役割は何か。英国では、アーティスト自らが積極的に非美術圏に出向き、その現場に「同僚」として溶け込みながら様々な状況に「付帯」していく、そういった身体を張った社会実験が繰り広げられた。

さらに3つめの理念は、冒頭にも述べたスローガン ‘Context is Half the Work’(状況が半ば作品である)であった。実際のプレイスメントは、1~2ヶ月にわたる「実行可能性の研究」(Feasibility Study)を経て実行に移された。その後、実務・法務的な契約を経て、実際のプレイスメントに入り、最後に展覧会を実施するというのが一連の流れであった(ただし展覧会は必須ではなかったためほとんど開催されなかった)。実行可能性の研究および実際のプレイスメント双方において、アーティストに唯一課されたことは、彼らの経験に関するレポート、映像、写真、インタビュー、詩そしてインスタレーション等を通して、プレイスメントの最中におこった具体的な状況を記録することであった。そしてAPGの展覧会は、基本的にこれらの素材をもとに構成されたリサーチ・ベースの空間あるいは徹底したディスカッション形式のイベントであった。例えば、1971年6月15日から17日にデュッセルドルフのクンストハーレで開催された合同展 ‘Between 6’3では、《彫刻》(The Sculpture)と題された3日間におよぶディスカッション・スペースが設けられた(図1)。

この《彫刻》は同年12月2日から23日にロンドンのヘイワード・ギャラリーで開催されたAPGの個展 ‘Art & Economics’(通称Inno70)でもお披露目された。この展覧会は3部構成で、プレイスメント活動を紹介する映像や事業報告書などの資料展示、立体作品やインスタレーションの部屋、そして《彫刻》と題したオープン・ディスカッション・スペースであった。特に、この《彫刻》の部屋では、アートフェアのブースのように仕切られたスペースに、ステヴィニーが常駐するインフォメーション・デスクとミーティングのためのテーブル、椅子、棚が配置された(図2)4。文字通り、様々な媒体の資料展示と実際に目の前で繰り広げられたディスカッションによって、プレイスメントにまつわるコンテキストつまり状況が存分に再現された実験的な展示であったと推察する。

しかし、Bishop(2012)で詳察されているように、この展覧会は多くの批評家やアーティストから酷評された。実際にヘイワード史上最も集客数の少なかった展覧会であったということに加えて、「無味乾燥とした趣の不可解さ」「企業の広報イメージと変わらない」「重役会議の実演」5といった印象が人々の混乱を招いたのである。後述するように、APGには一貫した政治的思想とその表明が欠如していた。実際には、あえてそのような無色透明の第三者的立場をとることが彼らの信条であったのだが、それは血気盛んなカウンターカルチャーの名残がくすぶる当時のロンドンでは奇妙な存在に映ったのだろう。

いずれにせよ、この展覧会は、今日頻出しているアーカイブ形式あるいはリサーチ・ベースの作品展示の先駆けとも言える一方で、APG史に大きな痛手を残した。実際にこれ以降、メンバー間の関係性も変化し、スチュアート・ブリスリー(Stuart Brisley)ら初期メンバーが、APGのコンセプト・メイキングに関わる中枢部会である ‘Noit Panel’を辞職し、レイサムもAPGの名誉議長の座を退くこととなった。6

(図1)Between 6展 (1971)

出所:Debattey (2012)

Courtesy Barbara Stevini

(図2)Art&Economics展のインダストリアル・ボード・ルーム (1971-1972)

出所:Tate Archive

© APG/Tate Archive.

2.プレイスメントの事例:協働と対立

1966年の旗揚げから1970年代後半まで、APGは21のプレイスメントを斡旋したことが確認できる(表1)。最初は産業界へ、そして70年代後半に入ると政府機関へと積極的に乗り出した。以下では、2012年にロンドンのギャラリー、レーベン・ロウで開催された初の大規模な回顧展‘The Individual and Organisation: Artist Placement Group 1966-1979’で紹介された事例を中心にいくつか詳細をあげてみたい。

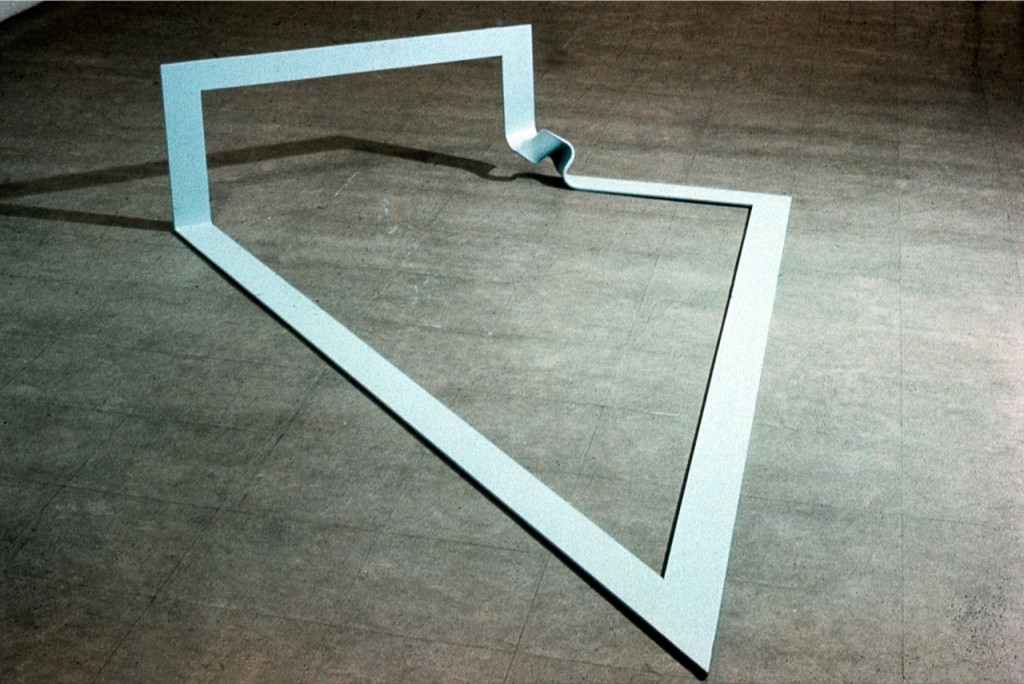

APG最初のプレイスメントは1969年から1970年にかけて2年間実施された彫刻家ガース・エヴァンス(Garth Evans)7の英国鉄鋼公社(British Steel Corporation:以下BSC)への派遣であった。プレイスメント中に彼は、英国中の鉄鋼職人を訪れ、製鉄の最終工程についてリサーチを行った。その間に撮影された写真は後に、BSCによって単行本Some Steelとして出版された。エヴァンス自身も、この写真撮影を通して出会った見習い溶接工の技術を、レディメイドの抽象的なスチール彫刻と評価し、プレイスメント中に自身の作品《フレーム》(Frame 1970-1971)(図3)を制作した。さらに、エヴァンスは、BSCの組織運営に関するいくつかのレポートを提出した。そのレポートは、PR担当のクリストファー・パティ(Cristopher Patey)によって好意的に受理され、彼は後にAPGの産業界担当スポークスマンに就任することとなった。他方、BSCの上層部は彼の企業文化に対するアイデアには終始懐疑的であった。

このように、APGのプレイスメントはスタート当初から、アーティストと受け入れ側の協働をうまく引き出した場面と、逆にお互いの立場の齟齬を明らかにした場面とが混在していた。まずは、いわゆる成功例、つまりアーティストのレポートや提案が受け入れ先に好意的に採用されたケースをみてみよう。

(図3)ガース・エヴァンス《フレーム》(1970-1971)

出所:Debattey (2012)

2−1.協働

APGのプレイスメントの中でうまくコラボレーションがうまれたケースとして代表的な事例は、1970年にAPGの初期中心メンバーであった前述のスチュアート・ブリスリーが家具会社ヒール(S.Hill&Co.Ltd.)へ出向いたものがあげられる。彼は週に3日から4日ヒールの工場で金属研磨の工程に配属された。当初、作業員たちは、管理部門から突然押し付けられたアーティストの存在に疑いをもっていたが、ブリスリーは積極的に彼らにアプローチをかけ、管理部門との間の仲介役を担うようになったという。例えば、生産ライン内の研磨機を作業員が選んだサッカーチームのシンボルカラーに塗るように提案したり、工場内に可動式の掲示板を導入したりした。また、212脚の「ロビン・デイ・チェア」を重ねて円形にした彫刻作品《連結車輪》(Poly Wheel)(図4)を作業員と共に制作した。彼いわくこの彫刻作品は、閉鎖的な店舗フロアーのメタファーであり、1971年のArt&Economics展でも展示され、その後もサフォークにあったヒールの工場前に長年設置された。

他方で、ブリスリー自身にとっては、このプレイスメントを機にAPGとは距離を置くこととなる。「芸術から現実的に離れて、ある種の潜在する集団的な状況へと移行していった」8ことや、「APGの活動は労働者ではなく上層部に深入りしている」9ように感じたことなどが要因であったが、彼は、ヒールでのプレイスメントを契機として、「アーティスツ・ユニオン」を立ち上げ、その後の彼のパフォーマンスにも大きな影響を与えた。

(図4)ヒールでのプレイスメントで制作された《連結車輪》(1970)

出所:Stuart Brisley (online)

その他にも、APGと政府機関のコラボレーションは比較的うまくいった事例が多いようである。例えば、APG初の政府機関でのプレイスメントであったのが、1975年に実施されたドキュメンタリー映画制作者のロジャー・コワード(Roger Coward)によるバーミンガム市環境課への出向である。彼はインナーエリア調査局(Inner Area Study:以下 IAS)の都市計画専門家や社会学者とともに、当時荒廃していたスモール・ヒース(Small Heath)地区の再生計画に携わった。彼は、2ヶ月間に渡る最初の「実現可能性の研究」期間中に、地元の住民とともにビデオ・ワークショップを開催し、スモール・ヒース地区が徐々に荒廃していった経緯をたどるとともに、再生計画に対する彼らの意思を明らかにした。これらの成果が評価され、コワードは他のアーティスト達とともに、さらに3ヶ月のプレイスメントを認められる。そこでは、地元住民とアマチュアのシアター・グループとともに4つの演劇作品を発表した。この実践は、コワード自身の「グループ・オーサーシップ」理論に基づいたもので、グループ内での協働の経験が近隣地域のダイナミクスを理解する有効な手法であるということを提示したものとなった。

コワードはその後、映画作品 ‘The Most Smallest Heath in the Spaghetti Junction’(1977)を制作し、スモール・ヒースの住民と政策立案者との間、あるいは行政内部部局間の意思決定過程を詳細に記録した。このプレイスメントの成果は、コワードのレポート All Fine and Contextと、それをもとに作成されたIASの成果報告書 You and Me Here We areで具体的にとりあげられ、写真や映像は、1977年にロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アートで開催された彼の個展 ‘You and Me Here We are – What Can be Said to be Going On?’の中で初めて公開された。

他にも行政機関での事例としては、1978年から1979年にサウンド・アーティストのヒュー・デイヴィス(Hugh Davies)らによる保健社会保障省でのプレイスメントがあり、デイヴィス達は認知症の高齢者を対象にした、自己認識の改善や孤立感の軽減をサポートするプロジェクトに参画した(図5)。その中で彼らは、ロンドン各地の介護施設でインタビューを実施し、そこで使用した写真と音声をもとにスライドを作成した。それらは、高齢者の過去の記憶を刺激する資料として活用されることになり、その後、英国放送協会(BBC)サウンド・アーカイブの協力等を得て、第一次世界大戦期から1970年代に至るまでの高齢者の経験として6つのチャプターに編集され、1980年にはHelp the Agedというチャリティ団体によって、視聴覚キットとして実用化された。

(図5)ヒュー・ディヴィスらによる保健社会保障省でのプレイスメントにて介護施設でインタビューをする様子(1978)

出所:Kunstraum Kreuzberg/Bethanien (online)

© Carmel Sammons

このように、アーティストのスキルが、都市再生や社会福祉の現場で活用されるケースは、現在ではもはや珍しい事例ではないが、1970年代当時としては相当新しい挑戦であったと推測できる。実際に1980年代後半以降のリバプールやグラスゴー、バーミンガムなどの都市政策の事例をまとめたチャールズ・ランドリー(Charles Landry)の著書The Creative Cityが刊行されたのは1995年であるし(翻訳版『創造的都市』は2003年刊行)、1997年のブレア政権発足と同時に、文化・メディア・スポーツ省が創設され、「クール・ブリタニア」の名のもとで、クリエイティブな人材を産業界や外交手段の中で積極的に活用するという現在の英国文化政策の基盤が整備され始めたのも1990年代半ばのことである。これら政府主導の文化政策、文化外交の登場に遡ること20年前に、既にAPGという作家主導の実験グループが類似した実践を展開していたという事実は特筆すべき点であろう。

2−2.対立

他方、APGと受け入れ先の意向があわず、物別れに終わった事例もいくつか存在した。その代表的なケースが、ジョージ・レヴァンティス(George Levantis)による船舶運営会社Ocean Fleets Ltdでのプレイスメントであった(図6)。彼は、2ヶ月におよぶ東京湾への航海に加えて、コートジボワール、東南アジアへの航海に同乗し、船員とともに寝食をともにする中で、その経験をドローイング、日記、写真として記録し、Pieces of Sea Fall Through the Starsと題したインスタレーションを制作した。当初、船員の間の厳格なヒエラルキーに戸惑いをみせるも、レヴァンティスは日常業務の補助や夜間の飲み会などに積極的に参加した。ところがその後、彼らの関係には徐々に暗雲が立ち込めていくこととなる。その背景には、Ocean Fleets LtdとAPGの間の根本的なスタンスの違いが存在していた。つまり、船長および船員は、長期間の船旅による退屈さを軽減するために、アーティストに絵画などのアートクラスを開催することを期待していたのに対して、APGは前述の「自由な職務」の理念にのっとって、プレイスメント中の業務を特定することを望まなかったのである。レヴァンティス自身も三回目の航海で、アートクラスの開催を拒否したことで、船員達との関係が悪化したと記している。後に、Ocean Fleets Ltdの代表は、航海業務へのアーティストの帯同は比較的好意的に受け入れられたものの、社会学者が必要とされていたのであれば、アーティストではなく社会学者の方を雇用しただろうと述べている。

図6 ジョージ・レヴァンティスによるOcean Fleets Ltd.,でのプレイスメント(1974-75)

出所:Kunstraum Kreuzberg/Bethanien (online)

© George Levantis

さらに、APGと受け入れ側の対立が生じたケースとしては、ヴィジュアル・アーティストのイアン・ブレイクウェル(Ian Breakwell)による保健社会保障省でのプレイスメント(1976)がある。そこで彼は同省の精神病を担当するグループに設けられた建築ユニットとともに、危険な暴力的・犯罪的行為を起こした人々を治療する高度保安病院(精神病院)のひとつであるブロードモア病院10での環境改善プロジェクトに加わった。最初の「実行可能性の研究」期間中に提出した日記形式の報告書やスライドが評価され、保健社会保障省内の学際チームに招かれたブレイクウェルは、実際に職員や患者へのインタビューを実施し、病院内の物理的なコンディションの改善だけでなく、患者の生活水準を向上させる必要性を指摘した。しかし、この提案はブロードモア病院の保守的なマネジメントチームと保健社会保障省の検閲によって却下されてしまった。この報告書は度を超えた内部干渉に至っており、「省内の上層部におけるヒエラルキーを当惑させる」11ものとされたのである。彼は、病院内の悲惨な状況を目撃したにもかかわらず、その実態を公開することを禁止されてしまったわけだが、その後この経験を自身の作品制作として継続させていく。例えば、プレイスメント中のダイアリーを再編集したAn Institution in Englandを公刊、さらに映画 ‘The Institution’を発表した。これらは後にヨークシャー・テレビジョンが制作した 精神病院に関するドキュメンタリー映像‘Secret Hospital’の素材として活用された。ブレイクウェルは後に、最も効果的なプレイスメントは常に「(アーティストと受け入れ側を)互いにイライラさせるような議論」12を伴うものであると結論づけている。

このように、それぞれのケースにおいて、アーティストの専門的技術が社会的課題を解消するための手段として使用されている。これらはまさに、1990年代以降、イギリスが得意としてきた経営コンサルティング企業によるアーティストの起用、クリエイティブ産業や創造都市といった戦略の先駆けであったといえるだろう。

また、受け入れ先との間で齟齬が生じたケースであっても、それぞれの作家がその結果を自身の作品に昇華させている点は注目すべきである。実際、プレイスメント中の経験を実際に自身の作品へと昇華させた事例は、実は多い。例えば、前述のエヴァンスの《フレーム》やブリスリーの《連結車輪》に加えて、化学企業インペリアル・ケミカル・インダストリーズ(Imperial Chemical Industries)に出向いたレオナルド・へッシング(Leonard Hessing)は、ファイバーの立体作品を、石油会社エッソ(Esso)に出向したアンドリュー・ディッパー(Andrew Dipper)はペルシア湾へのオイルタンカー航行に同行した際のクルーの様子をおさめた8ミリフィルムの映像をそれぞれArt&Economics展に出展している。

このように、作品制作がプレイスメントの主目的ではないとはいえ、多くの作家がプレイスメント中あるいはそこでの経験に感化されて、自身の作品を制作していることがわかる。しかし、この点は、冒頭で示したAPGの基本理念「自由な職務」、つまりプレイスメント中は必ずしも作品を制作しなくてもよいというモットーとやや乖離してしまったともいえる。この結果、APGの実践とアーティスト・イン・レジデンスとの違いが曖昧になってしまった。当初の目論見に反して、APGのプレイスメントは、受け入れ先から供給された素材や技術をふまえて作家が作品を制作するという予定調和な成果に結実したという批判を招くこととなったのである。Rasmussen (2009)はその意味で、APGは既存の美術制度からは完全に脱却することはなく、あくまでもその内部にとどまりながら変革を試みたのだと結論づけている。

(表1)APGによるプレイスメント一覧

| 氏名 | プレイスメント先 |

| ガース・エヴァンズ | 英国鉄鋼公社(1969-1970) |

| スチュアート・ブリスリー | 家具会社ヒール(1970)、ピーター・リー・ニュータウン開発公社(1975) |

| デビッド・ホール | スコットランド放送テレビ局(1970)、英国欧州航空(1970) |

| レオナルド・ヘッシング | インペリアル・ケミカル・インダストリー(ICI)(1970) |

| ジョン・レイサム | 全国石炭公社(1970)、クレア・ホール病院(1970)、 プロテウス・ビギング(1973)、スコットランド省(1976) |

| イアン・ムンロ | ブルーネル大学(1970)、郵便局(1970) |

| マリー・イエーツ | ブルーネル大学(1970) |

| ルイス・プライス | ミルトン・ケインズ開発公社(1970) |

| アンドリュー・ディッパー | エッソ(1971) |

| デビッド・トゥープ | エッソ(1971)、ロンドン動物園(1976) |

| バリー・フラナガン/アラン・シーカーズ | スコット・バーダー(1971) |

| イアン・ブレイクウェル | イギリス国鉄 (1973)、保健社会保障省(1976) |

| デビッド・パーソンズ | イギリス国鉄(1973) |

| ジョージ・レヴァンティス | オーシャン・フリーツ(1974-1975) |

| ロジャー・コワード | バーミンガム市環境課(1975) |

| ジェフリー・ショウ | 英国バス公社(1975) |

| ヒュー・デイヴィス | 保健社会保障省(1976) |

3.ヨーロッパ各地での展開

:ブリティッシュ・プラグマティズムとジャーマン・アイデアリズムの共演

1970年代後半に入ると、APGはヨーロッパ各地へ繰り出し、その基本理念である ‘Incidental Person Approach to Government’(政府に向けた付帯する人のアプローチ)を広めるべく、地元のアーティストだけでなく、自治体や中央政府の職員との討論会に参加していく。例えば、1978年にはウィーンのギャラリーで開催されたシンポジウム「アーティスト・プレイスメント・グループ:制度や組織における社会的戦略としてのアート‐政府に向けた付帯する人のアプローチ」(Art as Social Strategy in Institutions and Organisations-The Incidental Person Approach to Government)に参加し、その後リヒテンシュタイン・シティ・パレスにて地元の作家や政府関係者と懇談を行った(図a)。

翌年1979年にはパリ市立近代美術館で開催されたブリティッシュ・カウンシル主催のシンポジウム‘L’Engineering Conceptuel’の中でプレゼンテーションを行った。続いて、1982年にはオランダ、アイントホーヘンのアポロハウスにて地元の作家と地方自治体職員とのディスカッションを開催。1985年には欧州経済共同体(EEC)から助成を受けてヨーロッパでのプレイスメント・プログラムを設立した。

このように、ヨーロッパ各地でアートの社会的役割に関する討論会に参加し、行政との対話を促進していったAPGであったが、海外では特にドイツで大きくとりあげられた。既述のように、APG初の展覧会は、1971 年にデュッセルドルフのクンストハーレで開催されたBetween6展であったし、ヨーロッパ初のプレイスメントは1982年にノルトライン=ヴェストファーレン州にて交通安全プロジェクトに参画したものであった。

その中でも特筆すべきは、1977年のドクメンタ6にて、ヨーゼフ・ボイス(Joseph Beuys)(1921-1986) が組織した「自由国際大学」(Free International University)13(図7)への招聘、それに続くボン美術館での個展「アーティスト・プレイスメント・グループ:制度や組織における社会的戦略としてのアート‐政府に向けた付帯する人のアプローチ」(Art as Social Strategy in Institutions and Organisations-The Incidental Person Approach to Government)である。

実際にドクメンタでは、政府機関でのアーティストのプレイスメントに関する対話が繰り広げられ、ボンでの展覧会のオープニングでは、当時の教育科学大臣であったライムート・ヨヒムセン(Reimut Jochimsen)(1933-1999)14が主催し、Between6展を企画したデュッセルドルフ・クンストハーレ・ディレクターのユルゲン・ハルテン(Jürgen Harten)(1895-1952)が司会をした討論会で、ドイツの政府代表者との間でディスカッションが展開された。その後、レイサムとボイスは「プラグマティズムとアイデアリズム」と題した討論会でも同席することとなった(図8)。すなわち彼らの対話は、いわゆる英国実用主義(British Pragmatism)とドイツ観念論(German Idealism)との対抗的エンカウンターとして捉えられたのである。

同様にビショップも、レイサムとボイスの思想は根本的に相反するものであると述べている。つまり、レイサムは、アート(およびアーティスト)の役割を第三者的な立場(third ideological position)として位置づけている一方で、ボイスは、テクノクラートの存在はあくまでもアートの傘下にあるものであると説く。この意味で、レイサムの思想はボイスのカウンターパートにあるものと言えるのである。ところが、実際のボイスは、レイサムすなわちAPGの思想に対しては強いシンパシーを抱いていた。ドクメンタでの対話の中でも、「付帯の人、Yes。アーティスト、No」15と述べ、APGが提示するアーティストに代わる新たな呼称とその役割について同調している。

このように、APGの思想は、ボイスとの数奇な共演を果たし、ドイツ政府からも「行政のタスクを実行する際に芸術的専門知識を生かしていく」16という目的で財政的援助を受けることとなった。しかし他方で、地元の作家達の反応はというと、必ずしも好意的なものではなかった。彼らはむしろAPGのアプローチには懐疑的であり、行政の課題解決のために活用される芸術実践の在り方に危機感を抱いたのである。実際、ノルトライン=ヴェストファーレン州でのプレイスメント以降、ドイツでの事例は継続されることはなかった。

(図7)ドクメンタ6「自由国際大学」に登壇するAPGメンバー (1977)

左からイアン・ブレイクウェル、バーバラ・ステヴィニー、ニコラス・トレシリアン、ジョン・レイサム、ヒュー・ディヴィス

出所:Tate Archive

© APG/Tate

(図8)ボン美術館でのシンポジウム「プラグマティズムとアイデアリズム」に登壇するレイサム(左)とボイス(右)(1977)

出所:Tate Archive

© APG/Tate

ここで最後に、欧米各地の同時代的な動きと比較してAPGの特性を再度整理しておきたい。1960年代から70年代当時、産業界や政策領域とコラボレーションを図るアーティスト達の動向は世界的にみて決して珍しいものではなかった。例えば、APGが実際に影響を受けた事例として、アメリカで1966年にロバート・ラウシェンバーグ(Robert Rauschenberg)(1925-2008)とベル電話研究所のビリー・クリュヴァー(Billy Kluver)(1927-2004)によって設立されたEAT(Experiments in Art and Technology)17や、APG設立の翌年1967年にオランダで設立されたイベントストラクチャー・リサーチ・グループ(Eventstructure Research group ERG)がある。また、フランスのシチュアシオニスト・インターナショナル(Situationist International)やニューヨークのアート・ワーカーズ・コーリション(Art Workers’ Coalition)、ドイツのIndustries’Ars Viva Program(Artists in working in Industry)などが存在した。さらに、製造業においても、オランダの電気メーカー、フィリップスがロボットをアーティストと共同開発したり、イギリスでも複数の彫刻家が、製鋼業、ニッケル製造業、グラスファイバー精製業との協働体制を築いていた。

しかし、これらの事例との最も大きな違いは、APGの実践においては、アートとテクノロジーの協働が、具体的な作品制作や製品開発を主な目的としていなかったという点である(既述のように、プレイスメントに感化されて個々の作家が作品を制作したケースは多々存在したが、それはあくまでも派生的な結果でありAPGが当初目指していた目的ではない)。また、APGは、企業からのいわゆる資金提供というスポンサーシップやパトロネージュにも興味がなかった。つまり、APGの目的は、芸術の社会的役割を再考する行為そのものであり、非美術圏に飛び出し、ある状況に対して徹底的に付帯してみることだったのである。様々な状況に付帯する潤滑油的な役割、第三者的な立ち位置に身を置きながら、アーティストがどこまで組織内の「意思決定」に直接的に関与することができるのか。APGは、芸術実践を社会的な「研究開発」(Research and Development:R&D)の場へと変換させたといえる。この意味でもAPGの実践と今日の議論との間に流れる緊密な鉱脈を見出すことができるだろう。

おわりに:APGへの批判と再評価

このようにヨーロッパ各地、特にドイツで好評を得たAPGの活動であったが、翻って国内では辛辣な批判に晒されていた。その最も大きな要因のひとつが、APGの政治的中立性であった。APGが提唱する「付帯の人」は、党利党略を超えて「その明白な衝突の場から離れた、第三のイデオロギー的立場を表明する」18のであり、APGが最も関心を寄せたのは、2つの対立するイデオロギーが衝突したときに何が起こるのかということであった。しかし、1960年代後半から1970年代前半のロンドンという街でこのスタンスはなかなか容易には受け入れられなかった。スウィンギング・ロンドンが最盛期を迎える反体制の時代から憂鬱な英国病の時代へと移り行く中で、APGの思想は多分に生ぬるく、ユートピア思想的に映ったのかもしれない。

さらに、1966年の設立当初から継続的に支給され、APGの資金源の大半を占めていた英国アーツカウンシル(Arts Council Great Britain)からの助成金が、サッチャー政権発足の煽りを受けて1979年に完全に停止となった19。1982年にヨーロッパでの初のプレイスメントを実施し、その活動の拠点を国外へと移す方向へと舵をとったかに見えたAPGであったが、前述のように地元の作家たちからの評判が悪く早々に撤退した。そして、1989年にはO+I(Oraganisation & Imaginationまたは0+1 )に名称を変更した。以降、2004年にテートのアーカイブに関連資料が収蔵されるまで、APGの活動はとりわけ注目されることはなかったのである。政治的な主義主張の弱さ、就労としての成果のみえづらさ、組織運営の不透明さ、ビジネス界や政策領域に積極的にアプローチする胡散臭さ等に加えて、結局アーティスト・イン・レジデンスとの違いが曖昧となってしまったという帰結がAPGの活動を過小評価へと向かわせた。

しかし近年、若手アーティストやキュレーターを中心にAPGへの評価と関心は高まりを見せている。2012年にロンドンのギャラリー、レーベン・ロウで開催された個展を企画したアンソニー・ヒューデック(Antony Hudek)とアレックス・セインズベリー(Alex Sainsbury)は、APGの活動は市場経済の要請に応える「コンサルタント」あるいは幅広い変化をもたらす「エージェント」としてのアーティストの先駆者であり、スタジオやギャラリーから「プロセス・ベースのソーシャル・エンゲージメント」へと移行したパイオニアであると評している20。

またその展評を美術雑誌Friezeに投稿した批評家のサラ・ジェームス(Sarah James)は、アーティストを一種の労働者として配役しなおしたAPGの功績は、現代の作家達、例えばキャリー・ヤング(Carey Young)、サンティアゴ・シエラ(Santiago Sierra)、ヒト・シュタイエル(Hito Steyel)の実践にもつながるものであるとしている21。

総じて、60年代後半に始まったAPGの実践は、今日の我々にとって非常に耳馴染みのよいものであった。コンサルタントや媒介者としてのアーティスト、プロセス重視の芸術実践、社会的課題を解決するための芸術的専門性、アーカイブ形式/リサーチ・ベースの展覧会そしてR&D(研究開発)としての芸術の役割など、近年興隆を極めている社会関与型芸術のエッセンスの多くを既に体現していたといっても過言ではない。しかし、それら今日の実践との決定的な違いは、産業界や行政との距離の取り方であった。つまり、パトロンと作家ではない、アーティスト・イン・レジデンスでもない、同じ賃金労働下にある「同僚」としてある種過度に接近した関係性を構築したことにある。その一方で、アーティストの自律性に固執し、芸術の道具化に抗った。あくまでも作家性は放棄せず、匿名性を纏うことはなかったのである。APGがあくまでも、プレイスメントつまり就労にこだわったのは、芸術家と社会との間のこの微妙な距離感を模索するための初期設定だったといえるだろう。

学際的な文脈でのアーティストとエンジニアの協働は今や物珍しいものではなくなったが、既に確立された財源システムのもとである程度制度化されてきたともいえる。特に、この種の「ソーシャル・プラクティス」は本来政治的・経済的不平等に起因して派生している政治的問題を解決するための道具として使用される傾向にあるため、ときに実用主義的あるいは官製アートとして捉えられがちである。しかし、ここでAPGの真髄として再度強調すべきは、彼らが掲げる「自由な職務」は芸術実践の機能化を徹底して否定するということである。むしろ、予測不能かつ無意味な結果をも容認しながら、芸術的研究と制作の自律性を強調し、それによって他の領域に対する純粋な芸術的効果を創出しようと試みたのである。

芸術の自律性と道具主義との間のジレンマを身をもって体現しながら、「芸術にとって社会と関わることがよりよいことなのか」を問うたAPGの挑戦と葛藤は、まさに「芸術の機能という問題、芸術が社会的使命を持つことの(非)妥当性や多様な評価方法の可能性をめぐる、今日の議論の核心に触れている」22といえるだろう。

現在でもロンドンではAPGの理念を継承する動きがみられている。例えば、レイサムの意思を継いで2008年に南ロンドンにオープンしたフラット・タイム・ハウス(Flat Time House)では、現在も「付帯するユニット」(Incidental Unit)と名付けられたグループがAPGの方法論を研究・開発する活動を行っている。イギリスで静かに展開している60年代から70年代の芸術実践に対する再評価の動きには引き続き注目していきたい。

1 初期のメンバーとして、ジェフリー・ショウ(Jeffrey Shaw)、バリー・フラナガン(Barry Flanagan)、スチュアート・ブリスリー(Stuart Brisley)、デビッド・ホール(David Hall)、アンナ・リドリー(Anna Ridley)、モーリス・アギス(Maurice Agis)、イアン・マクナルド・ムンロ(Ian McDonald Munro)がいた。彼らは必ずしも国際的に目立った存在ではなかったが、70年代の英国アートシーンにおいては著名な作家であった。1968 年には既に68人のメンバーがいたとされる。

2 (Kester 2013)

3 クンストハーレのディレクターであったユルゲン・ハルテン(Jürgen Harten)(1895-1952)のキュレーションで、他にマルセル・ブロータース(Marcel Broodthaers)(1924-1976)とパナマレンコ(Panamarenco)(1940-)が参加した展覧会であった。

4 実際にディスカッションに招待されたのは、産業界や行政からの関係者であり、一般鑑賞者は参加できなかった。

5 (ビショップ 2016: 266)

6 APGの上層部(APG Research Limited)14名のうち、2名がSirの称号、2名がCBE、2名がOBEを持つ文化行政の専門家であり、Noit Panelは8名のアーティストから構成されていた。その他にもAPG内の役職の多さも組織の複雑ぶりを助長していた(Metzger 1972)。

7 セント・マーチンズの彫刻科で講師として教鞭をとっていた。上述のヘイワード・ギャラリーでのAPGの個展Art&Economics展では、唯一彼だけが館全体におよぶインスタレーションを展示した。

8 (ビショップ2016:264)

9 (ビショップ2016:264)

10 英国内には他にもこのような高度保安病院が4つあり、ブロードモア病院、ランプトン病院、アシュワード病院、スコットランド州立病院があげられる。精神科医や臨床心理士が勤務している。ブレイクウェルは、「実行可能性の研究」の過程で、ランプトン病院にも調査に訪れた。

11 (Breakewell 1980:6) 筆者翻訳

12 (Breakwell 1980:6) 筆者翻訳、()内筆者追加

13 《作業場の蜂蜜ポンプ》(会場中に張り巡らされた長いホースの中に蜂蜜を流し、ポンプ循環させた)の傍らで、100日間におよんで、様々な社会問題を話し合うプログラムが開催された。

14 APGのアプローチをドイツ政府に積極的に紹介した重要人物のひとりである。

15 (Bishop 2010:234) 筆者翻訳

16 (Kunstraum Kreuzberg/Bethanien online) 筆者翻訳

17 アーティストが自分の作品に新しいテクノロジーを使いたいときにアクセスしやすくする目的で、会員向けのニューズレターの発行や、コラボレーション可能な科学者の紹介サービス、科学者によるレクチャーを行った。設立から3年のうちに2000人のアーティストと2000人の科学者が会員として登録。1968年にロンドンのマーメイドシアターにてAPGが主催した‘Industrial Negative Symposium’では、EATのクリューヴァーを招聘している。

18 (ビショップ2016:268)

19 APGの活動資金は、その他にも私的な寄付と受け入れ先からの給与およびマネジメント料によって成り立っていた。英国アーツカウンシルからの助成金は1972年にも「正当なアートよりもソーシャル・エンジニアリングに深く関わっている」という理由で突然カットされている。

20 (Hudek and Sainsbury 2012)

21 他方、彼らは、APG同様に後期資本主義グローバリズムの中で労働者の世界や産業界へと介入する一方で、特にシュタイエルは、「芸術的労働者」というコンセプトをあえて使用し、崩壊を迎えようとしている資本主義の形態を再建する方法に関心を向けているという意味でAPGとは一線を画すと強調している(James 2013)。

22 (ビショップ2016:274)

参考文献

Bishop.C (2010) “Rate of Return: Clair Bishop on the Artist Placement Group” Art Forum, Vol.49, No.2, pp.231-236.

Bishop.C (2012) Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship, London and NewYork:Verso(大森俊克訳(2016)『人工地獄:現代アートと観客の政治学』フィルムアート社).

Breakwell.I (1980) “From the Inside : A Personal History of Work on Placement with the Department of health and Related work, 1976-1980” Art Monthly, No.40, pp6.

Brisley. S (1972) “No, it is not on”, Studio International, 942, pp.95-96.

Brisley.S, “70’s works, Hille Fellowship”

http://www.stuartbrisley.com/pages/27/70s/Works/Hille_Fellowship/page:4, (参照2019/5/19).

Debatty.R (2012) “The Individual and the Organisation: Artist Placement Group 1966-1979” We Make Money not Art, http://we-make-money-not-art.com/the_individual_and_the_organis/ (参照2019/5/19).

Fuller.P (1971) “Subversion and APG”, Art and Artists, pp.22.

Graham.S (1992) “How the Arts Council destroys art movements” Journal of Art and Art Education, NO.27, PP.1-2.

Hudek.A (2012) “Artist Placement Group Chronology”, http://www.ravenrow.org/texts/43/ (参照2019/5/19).

Hudek.A and Sainsbury.A (2012) “Introduction”, http://www.ravenrow.org/texts/40/ (参照2019/5/19).

James. S (2013) “Artist Placement Group” Fieze, (30 March)

https://frieze.com/article/artist-placement-group (参照2019/5/19).

Kester.G (2013) Conversation Pieces: Community and Communication in Modern Art, California: University of California Press.

Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, “Context is half the work”

https://en.contextishalfthework.net/about-apg/artist-placement-group/ (参照2019/5/19).

Metzger.G (1972) “A Critical Look at Artist Placement Group”, Studio International 183, no.940, pp4-5.

Slater.H (2000) “The art of governance: On the Artist Placement Group”,

http://infopool.antipool.org/APG.htm, (参照2019/5/19).

Tate Archive, Artist Placement Group, http://www2.tate.org.uk/artistplacementgroup/default.htm, (参照2019/5/19).

Rasmussen.M (2009) “The Politics of Interventionist Art: The Situationist International, Artist Placement Group, and Art Workers’ Coalition” Rethinking Marxism, Vol.21, No.1, pp.162-172.

Walker.J.A (1976) “APG: The Individual and the Organisation, a Decade of Conceptual Engineering”, Studio International, 191, no.980, pp162-165.

小林瑠音(こばやしるね)

英国ウォーリック大学大学院ヨーロッパ文化政策・経営専攻修士課程修了(MA)。神戸大学大学院国際文化学研究科博士課程修了。博士(学術)。

2015年度まで浄土宗應典院アートディレクターを務め、劇場型仏教寺院にて現代美術の展覧会や子どもとアートをつなぐ企画の運営等を行う。

専門は英国文化政策、コミュニティ・アート史。