開催情報

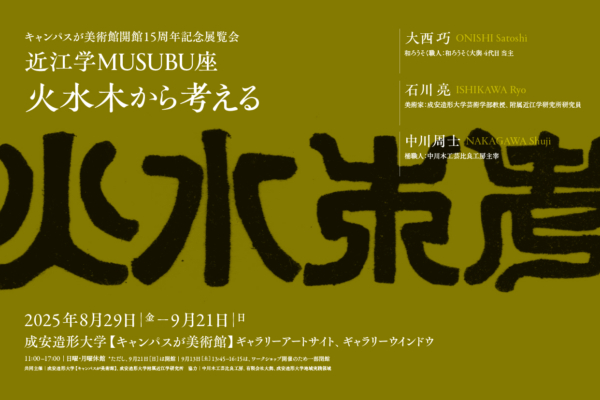

【作家】大西 巧、中川 周士、石川 亮

【期間】2025年8月29日(金) — 9月21日(日)

【開館時間】11:00 – 17:00

【休館日等】日・月休館

【料金】無料

https://artcenter.seian.ac.jp/exhibition/7987/

会場

会場名:成安造形大学【キャンパスが美術館】

webサイト:https://artcenter.seian.ac.jp

アクセス:〒520-0248 滋賀県大津市仰木の里東4丁目3−1 図書館棟

電話番号:077-574-2111(代表)

概要

このたび、成安造形大学附属近江学研究所と成安造形大学「キャンパスが美術館」が共同主催する展覧会「近江学MUSUBU座「火水木から考える」」を開催いたします。

近江(滋賀)は言わずとも四方を山に囲まれ、中心に大湖を携えている。つまり山と湖に挟まれた空間に我々人間の暮らしは許され、今日まで生き延びることができている。そこにある材「木」を用いて、流れ出る「水」を受け止め、これらをエネルギーである「火」に変換し暮らしをつくってきた。いわば、この営みや工夫の集積がものづくりの原点、原初と考えられ、「火」「水」「木」は生き延びる為に不可欠な三要素と捉えることができる。

2025年3月に刊行した文化誌『近江学』第16号に掲載した「近江学MUSUBU座─現代の生業のコミュニティ」の中で行った「手仕事を生業にするということ」の対話にもあるように、大西氏の生業(なりわい)である植物由来の素材でつくる「和ろうそく(火)」、中川氏の生業である「桶(木)」は水を蓄える主たる道具として、どこの家にも必ず存在していたことがわかる。いずれも、近代化以前の暮らしの主役として、機能していたと整理できた。今日ではその存在の見直しから、先人が伝えるつくり方、使い方の工夫や、対自然、対人間との関わりを読み取り、気付きや学びへと広げることができる。そして、近江の要素を分解し再統合して描く「MUSUBU地図」の「水域(琵琶湖)の図」を俯瞰しつつ、絶えず自然(災害)と関わりながら向き合うべき姿勢とは何かを再考してみたい。

本展は「火」「水」「木」から、これから訪れる未来社会、環境、暮らしを予測し、手仕事、生業、地域、共有、価値、技術、継承、教育などの在り方について考えを巡らせてみる。