※お電話でもお申し込みを承ります。075-525-7525(火~土曜日 10:00~18:00)

■イベント概要

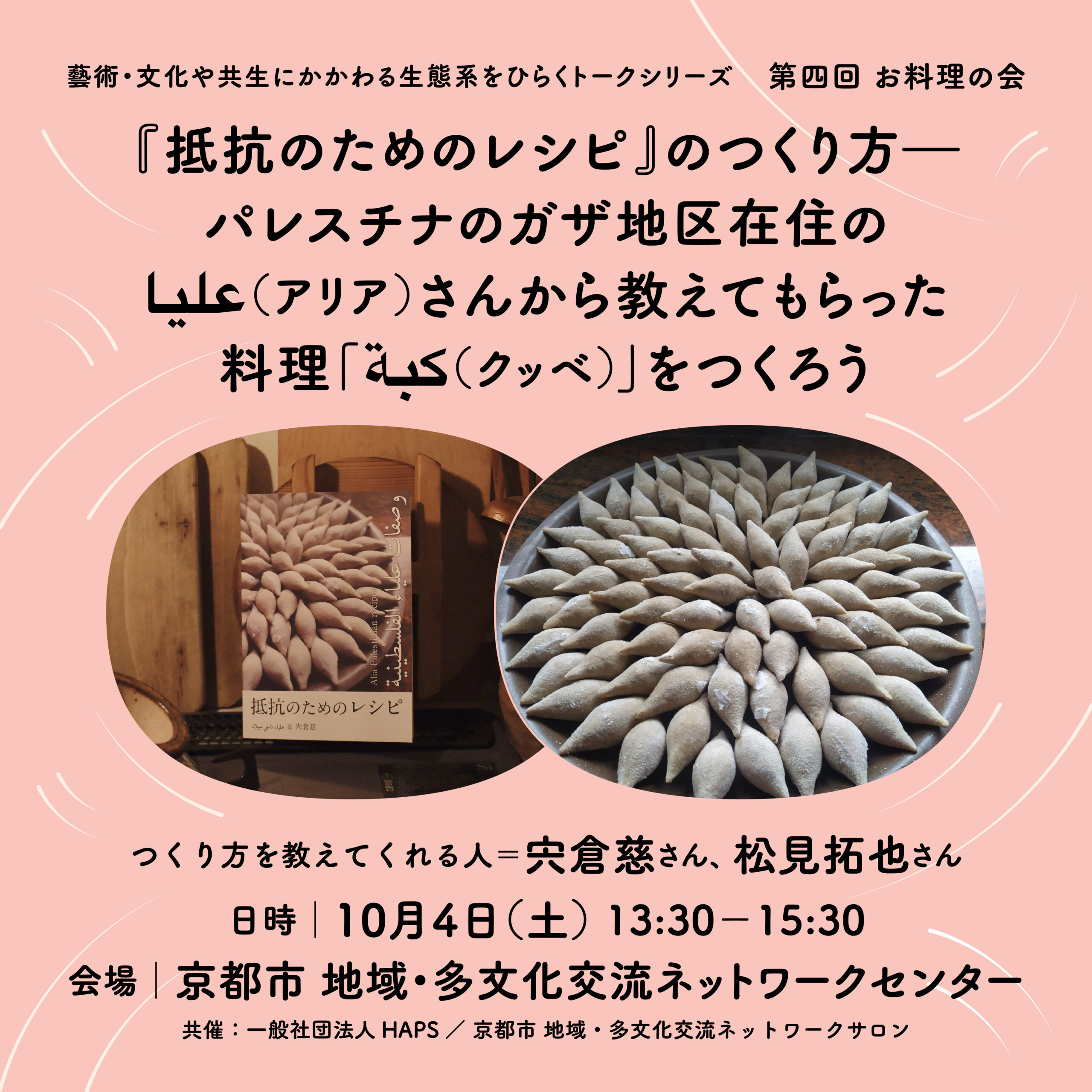

【藝術・文化や共生にかかわる生態系をひらくトークシリーズ】第四回 お料理の会

『抵抗のためのレシピ』のつくり方ーー パレスチナのガザ地区在住のعليا(アリア)さんから教えてもらった料理「كبة(クッベ)」をつくろう

日時|2025年10月4日(土)13:30~15:30

つくり方を教えてくれる人|宍倉慈さん/松見拓也さん(『抵抗のためのレシピ』編著・出版/デザイン)

会場|京都市 地域・多文化交流 ネットワークセンター(〒601-8006 京都市南区東九条東岩本町31)

定員|15名(要予約)※定員に達したため申し込みを締め切りました。

参加費|500円(食材+保険代)

予約申込|申込ページもしくはお電話(075-525-7525/HAPS 火〜土曜日 10:00~18:00)

共催|一般社団法人HAPS/京都市 地域・多文化交流 ネットワークサロン

『抵抗のためのレシピ』は、パレスチナのガザ地区在住のعلياء ناجي ميلاد(アリア・ミラド)さんと日本在住の宍倉慈さんが2024年にSNSで出会い、協働で制作されたパレスチナの一家庭料理の本です。

本書は同年代の母親であり、同じように食に携わる仕事をしてきた2人の出会いをきっかけに、発案と執筆・編集・出版を宍倉さんが、レシピと料理写真の提供・執筆をアリアさんが、加わった松見拓也さんがデザインを担い、形になっていきました。

宍倉さん・松見さんは、パレスチナの地を踏んだことがありません。切迫した状況の中で声を聞きとり、土地と分かち難く培われ受け継がれてきたコミュニティ – 家族 – 個人の歴史が織り込まれた一家庭料理ーー生活に根ざした文化を「本」という形式で残し広め、収益の全額を寄付する流れを作りました。

この会では宍倉さんに教えていただきながら、掲載されている「كبة(クッベ)」という料理をつくります。またデザイナーの松見さんを交え、ともに食卓を囲みながら、どのように本の制作を行ってきたかを伺えればと思います。

(本企画コーディネーター 石井絢子)

お申し込み前にご確認ください:

◆アレルギーをお持ちの方、食べられない食材がある方へ

アレルギーを引き起こす可能性のある食材のうち「特定原材料」「特定原材料に準ずるもの」とされているのは以下のとおりです。参加は申込者自身でご判断ください。

・料理「كبة(クッベ)」には「挽き割り小麦 [برغل (ブルゴル)]」を使用します。多くの人が参加しやすいよう検討を重ねましたが、この会ではアリアさんのレシピを尊重する観点から、他の食材への代替が難しいと判断しました。ご理解をお願いします。

・牛ひき肉を使用します。食べられない方向けに、代替食材として大豆ミート、もしくはじゃがいもを準備いたします。

・カシューナッツやマンゴーなどと同様のウルシ科に属する植物の実から作るスパイス「スマック」を使用します。食べられない方はお知らせください。

・アレルギーや、食べることができない食材がある方は、申込時に必ずお知らせください。追って担当者より連絡いたします。申込後にキャンセルいただいても構いません。

◆お子さまの参加について

調理の段階で刃物や揚げ油を使用しますので、未就学児の参加は不可とさせていただきます。12歳以下の方は保護者同伴でご参加の上、保護者の責任のもと安全に十分にご配慮ください。

◆調理について

調理時間は1時間ほどを予定しています。無理のない形で分担しあえればと思います。長時間の調理が難しい人は遠慮なくお申し出ください。心配事がある人は、申込時にお知らせください。

◾️プロフィール

宍倉慈(ししくら めぐみ)

2009年に舞台作品の公演会場にて初めてのケータリングをし、「VOLVER」という屋号を付ける。

その後、幾つかの厨房、農園などで働いたのち、2013年に独立。

主に展覧会などのレセプションパーティーへのケータリングを行い、食を基軸に置いた表現をしている。

2022年、資本主義や交換という行為について問う参加型の展覧会「STONE」を開催。

2024年、ガザ地区在住のAliaさんとの共著「抵抗のためのレシピ」出版。

松見拓也(まつみ たくや)

写真家。1986年神戸市生まれ、京都市在住。京都精華大学ビジュアルデザイン学部デザイン学科グラフィックデザインコース卒業。HAPSスタジオ第一期利用者。2010年よりパフォーマンスグループcontact Gonzoに加入。2015年より紙片「bonna nezze kaartz」を毎月発行。舞台芸術、現代美術の記録撮影を主軸に活動。

◾️グラウンドルールについて

本イベントでは、つくり方を教えてくれる人(以下、登壇者)・参加者・スタッフを守るため、以下のルールを設けます。安全な進行が難しいと主催者が判断した場合は、該当者にご退出いただく可能性があります。あらかじめご了承ください。

- ●話したくない、話せないことは話さなくて良い場です。その場ですぐに言葉にできないことを許容しあえる場づくりにご協力ください。

- ●人が生きてきた背景、考えはそれぞれに異なります。同調を強要する・説得をする・異なる意見の人を強く批判することがないようお願いします。

- ●性別、人種、エスニシティ、宗教、国籍、信条、年齢、セクシュアリティ、障がい、疾病、職業、社会的身分等に基づく不当な差別的扱い・偏見に基づく言動や、身体的特徴等の属性あるいは広く人格に関わる事項等を理由に他者に不利益を与え、尊厳や人格を傷つける行為を禁止します。具体的には、登壇者・参加者・スタッフについて社会的評価を著しく落とす内容をウェブサイト上に投稿すること、生命・身体・自由・名誉や財産に対し害を与えようとしたり、与えるなどとほのめかすこと、精神的に追い詰める言動をすること、公然と侮辱すること、会場で扱う制作物について文化的特徴を否定・侮辱・揶揄することなどです。

◆撮影について

- ●本プログラムは参加者による録音・録画・撮影を禁止とします。例外として料理のみの写真は撮影可能です。人物が写り込まないよう、十分ご配慮ください。

- ●プログラムの記録として、主催者が写真・映像等を撮影し、後日ウェブサイト等に掲載予定です。登壇者・参加者・スタッフの顔は正面から写さないようにいたします。ご了承の上、参加くださいますようお願いいたします。

■藝術・文化や共生にかかわる生態系をひらくトークシリーズについて

本事業は、藝術・文化を通して、多様な存在が共に生きることのできる社会のあり方を広く探る機会を企画してきました。このトークシリーズは、重なる志を持った取組みや研究を重ねてきた方々をお招きしてお話を伺い、藝術・文化と共生に関わる視点を共有し、ゆるやかにつながっていこうとするものです。個別的な出会いを通して、この世界に多様な背景を持つ人が生きていることを知り、目を向け、一人ひとりが共生について考えるきっかけになればと思います。

第四回は京都市東九条地域にある、多様な背景を持つ人たちが共生に向けて交流するための社会福祉事業を行う「京都市 地域・多文化交流 ネットワークサロン」とともに行うことにいたしました。

地域に根ざした施設の「多文化共生に向けて行動し、協力しあい交流の場をつくる」という運営理念や築いてきたつながりから、世界や社会の課題に目を向け合う時間をともに作りたいと思います。今後も共催の企画を定期的に続けていく予定です。

第一回:「アフガニスタン在住女性をとりまく社会状況や文化について一視点から」北垣由民子さん(RAWAと連帯する会 京都支部)

第二回:「インドネシアのコレクティヴ(集団)と食に関わる実践」廣田緑さん(造形作家、人類学者、国際ファッション専門職大学准教授)

第三回:「『やさしい日本語』の『やさしさ』とは?コミュニケーションの術を模索する」宮島みどりさん(「やさしい日本語」を広める会)