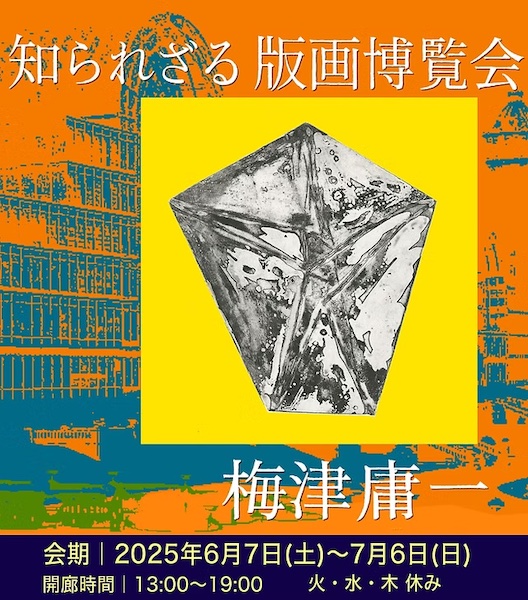

開催情報

【期間】2025年6月7日(土) – 7月6日(日)

【開館時間】13:00~19:00

【休館日】火・水・木曜日

【料金】無料

詳細:WEB

会場

会場名:アートゾーン神楽岡

webサイト:https://www.kyoto-artzone-kaguraoka.com

アクセス:〒606-8311 京都府京都市左京区吉田神楽岡町4

電話番号: 075-754-0155

概要

本展について

大阪・関西万博が埋立地である夢洲で開催中ですが、こちらではひと知れずひっそりと版画における博覧会を開催します。

「美術」という語が 150年前のウィーン万博(1873年)に合わせて初めて用いられたことからも明らかなように万博と美術は切っても切れない縁で結ばれています。また、ポール・ゴーギャンが1889年のパリ万博の展示で植民地のエキゾチシズムを目の当たりにしタヒチをはじめとする非西洋圏に強い憧れを抱くようになったことは広く知られています。繰り返しになりますが、万国博覧会的な想像力は美術史そのものと言っても過言ではないのです。

さて、本展は美術家の梅津庸一の版画作品とアートゾーン神楽岡が長年にわたって蒐集してきた総数15000点以上とも言われる版画コレクションの中から選んだ作品との対話を試みます。つまり、梅津が作家的自我を形成する過程で出会った作家たちと版画の世界でまさかの再会を果たすわけです。梅津は2023年に町田市にある版画工房カワラボで版画の制作をはじめました。それから2年の間に数百点の作品を生み出してきました。梅津にとって版画制作とは工房との協働であり、先行世代が残した作品への応答でもあります。版画制作を楽しみ、造形によって提案する。それは制作でありながら実演を伴う批評行為でもあります。梅津の考える批評とはあらかじめテキストに書かれている内容をパッチワーク、あるいはパラフレーズするのではなく、リスクを伴った既存の価値判断を揺るがす可能性のある創造的実践です。昨年、ワタリウム美術館で開催された「梅津庸一|エキシビション メーカー」はキュレーションの原理を制作の現場から問い直すものでしたが、本展はその流れを汲むものと位置付けられるでしょう。梅津は制作とキュレーションを意図的に混同している節がありますがそれによってしかつくれないものがある、と考えています。

ところで、昨今は一部の界隈で版画のメディア的拡張が謳われていますが、版画というジャンルを版表現と言い換えてまで維持する意義とはなんでしょう。それはたんに美術大学における版画コースを建前だけでも生き永らえさせるための苦肉の策なのかもしれません。さらには有機溶剤を用いる油性インクから安全性の高い水性インクへ、リトグラフからリソグラフ(理想科学工業の商標)へ。版画、印刷にまつわる専門性は美術大学の中でさえも薄れてきているのが現状なのです。

そんな状況を鑑みて本展では版表現のメディア的横断ではなく、かつて版画に刷り込まれながらも忘れ去られてしまった記憶に再度アクセスすることに重点を置きます。

最後にアートゾーン神楽岡コレクションから出展を予定している作品を少し紹介します。山本容子《After-我々はどこから来たか?》(1996年)はゴーギャンを主題に山本の解釈が挟み込まれます。キュビスム的分節をテイストとして受容し様式化した島田章三、団体公募展の作家たちがこぞって参照したカール・コーラップ、美術大学における90年代の受験絵画に多大な影響を及ぼしたパウル・ヴンダーリッヒなど、いわゆる王道的な美術史ではなく数多に分岐する美術のサイドストーリーを拾い上げていくように。またそれは版画における目には見えない「潜像」をもあぶり出す機会になるかもしれません。消えてしまった痣の記憶が蘇るような、それこそ「版画のいのち」が再び輝く展覧会になりますように。

そして、版画の愛好家の方々はもちろんですが、版画にまったく興味のない方にこそ見てほしい展覧会です。

梅津庸一(美術家、パープルーム主宰)

協力|Kawara Printmaking Laboratory, Inc.

株式会社 金盛社

安藤裕美