開催情報

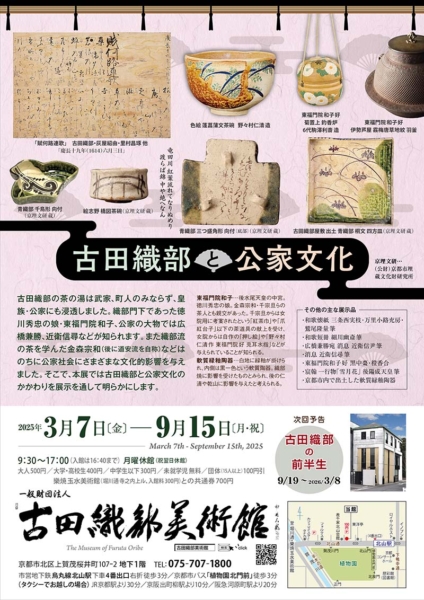

【期間】2025年3月7日〔金〕~ 2025年9月15日〔日・祝〕

【開館時間】9:30~17:00(入館は16:40まで)

【休館】月曜日(祝翌日休館)、年末年始

【料金】大人500円/大学生・高校生400円/小中学生300円/未就学児 無料/団体(15人以上)100円引/樂焼玉水美術館(堀川通寺之内上ル、入館料300円)との共通券 700円

http://www.furutaoribe-museum.com/exhibition.html

会場

会場名:古田織部美術館

webサイト:http://www.furutaoribe-museum.com/

アクセス:〒603-8054 京都府京都市北区上賀茂桜井町107-2

電話番号:075-707-1800

概要

古田織部は、初代将軍徳川家康に尊敬され、子の二代将軍秀忠の茶の湯の師であったことから、江戸幕府の茶の湯、つまり柳営茶道の元祖に位置づけられます。珠光が唱え、武野紹鷗・千利休らによって芸術の域にまで昇華されたわび茶は、その「わび・さび」という概念が戦国を生きる武士たちの琴線に触れたのでしょうか、織田信長・豊臣秀吉という天下人も愛好したことで大いに盛行します。織部の茶の湯もこの線上にあると考えられます。

一方、武家に対して公家と呼ばれる人々がいました。古来、天皇に仕えてきた貴族ですが、彼らが担ってきた朝廷文化の美意識は「雅」という言葉で象徴されるといわれます。したがって、「武家」と「公家」、「わび・さび」と「雅」は対立する概念として語られることが多いようです。しかし「天下の宗匠」といわれた織部の門下には、関白・近衛信尋、武家伝奏・広橋兼勝など重要な地位を占めたそうそうたる公家の名が見えます。また、織部の茶を学んだ金森宗和(後に道安流を自称)なども、のちに公家社会に文化的影響を与えました。先祖代々「雅」を体現してきた公家たちは、織部らの茶の湯に、何を見出して学ぼうとしたのでしょうか。お互いにどのように影響を及ぼしあったのでしょうか。

本展では、古田織部と公家文化のかかわりを示す品々を展示し考察を深めます。お楽しみください。