2018年11月22日

インタビュー・構成:島貫泰介

写真:麥生田兵吾

場所協力:FACTORY KAFE 工船

これは主に現代アートに関する、表現者と支援者の関係を考えるインタビューシリーズだが、今回は領域をちょっと超えて、演劇・ダンスといった舞台芸術に目を向けてみよう。

京都市東九条に来年夏にオープンするTheatre E9 Kyotoは、助成金などの公的な資金援助に頼らず、クラウドファンディングなどを活用したスタートを目指している劇場だ。2017年7月から9月にかけて行われた最初のファンディングでは、1400万円の目標値に対して1900万円を超える支援が寄せられ、当時のアート関連のファンディングで最高額を達成したことでも話題になった。

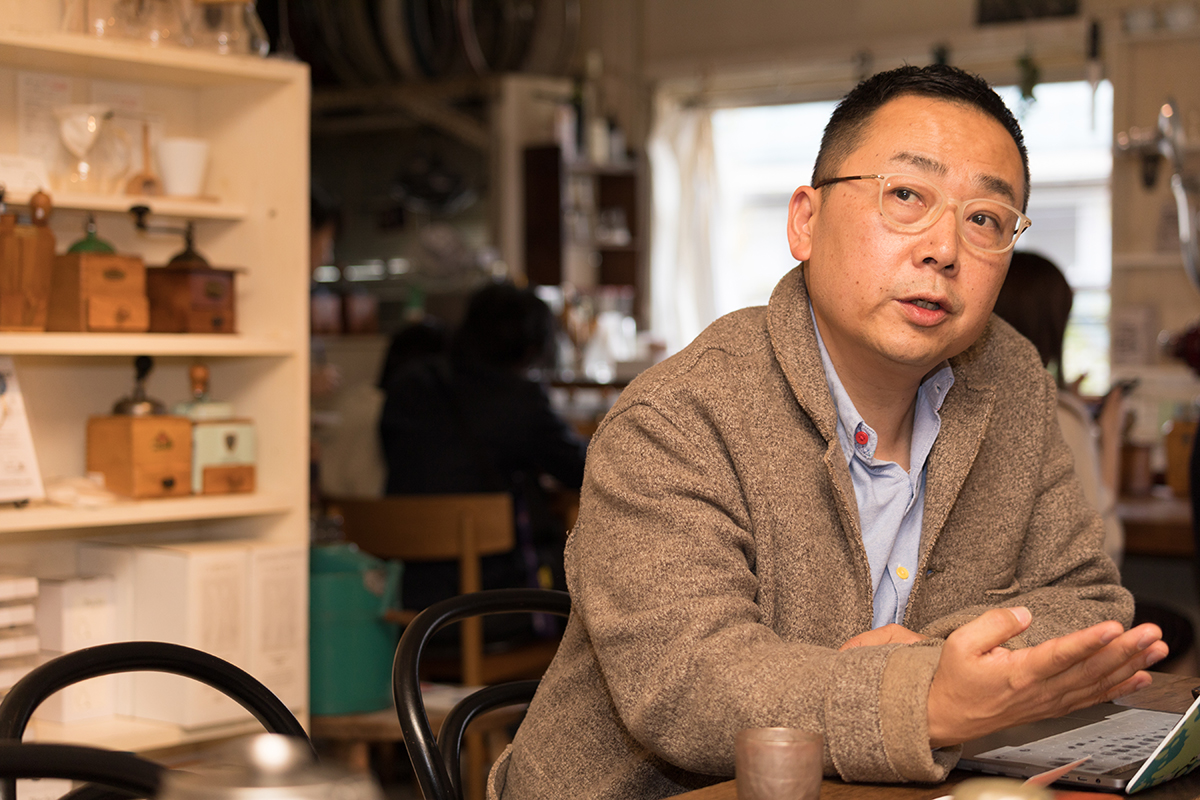

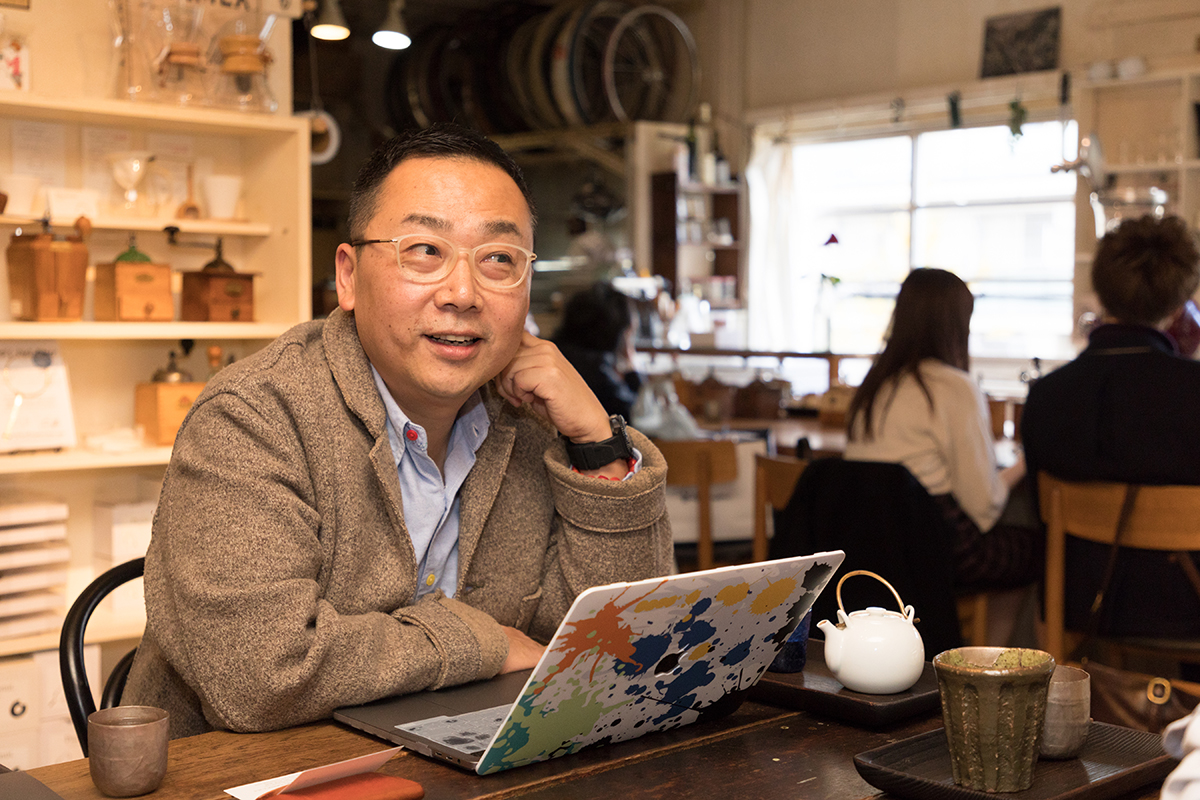

同劇場の運営に関わる蔭山陽太は、これまでにも日本全国の民間劇場・公共劇場に関わった経験を持つ人物だが、Theatre E9 Kyotoをめぐる環境の変化に、舞台芸術の新しい可能性を見出していると語る。

表現において、アーティストの制作にかかわる経済活動は重要だが、その発表や価値形成に関わる美術館や劇場も、欠かすことのできない存在だ。劇場運営という視点から、ニューパトロン、ニューアーティストを考える。

創造発信型の劇場は可能だったか?

——現在、蔭山さんは東九条の新しい劇場、Theatre E9 Kyoto(以下、E9)のオープンに向けて活動してらっしゃいます。それ以前は、ロームシアター京都の支配人兼エグゼクティブディレクター、そして横浜のKAAT神奈川芸術劇場の支配人などを務めた経歴をお持ちです。舞台芸術における劇場の役割、またその継続性について、経済面からお話いただければと思っています。

蔭山:私が舞台芸術の仕事に関わるようになったのは90年代の中頃。20代半ばで俳優座劇場に勤めたのが最初です。助成金のような公的支援が整備されはじめるのは90年代後半からで、それ以前は劇団ごとに自ら資金を集めるか、バブル期であれば企業からの文化支援に頼るというのが一般的でした。

——企業メセナと呼ばれるものですね。

蔭山:そうですね。それがバブル崩壊と共に失速し、数年の間を置いて公的な支援の動きが大きくなっていたということだと思います。それと歩みを同じくするようにして言われるようになったのが、公共劇場の新たな役割についてです。段階的に議論され、変化していきましたが、大きく言えば「社会の活力と創造的な発展をつくりだす実演芸術の創造、公演、普及を促進する拠点を整備」する、いわゆる「創造発信型の劇場」であることが公共劇場に求められるようになったわけです。民間の俳優座劇場、劇団「文学座」を経て、新たに務めた「まつもと市民芸術館」も創造発信型を目指す劇場で、芸術監督に俳優・演出家・串田和美さんがいて、稽古場、舞台美術を製作する「たたき場」も館内に備え、人も設備も整った劇場でした。芸術監督による劇場プロデュース公演や、故・十八代目中村勘三郎さんの協力で実現した「信州・まつもと大歌舞伎」のように、松本発信の本格的な自主事業も実施することができました。その後のKAATも年間を通していくつもの新作を制作する場として機能していますし、京都会館からリニューアルしたロームシアター京都も、設備や事業予算の制約はあるものの新作制作に力を入れています。

しかしながら、全国で本格的な創造発信型の劇場がどの程度成立できているかといえば、全国に2000館くらいあると言われる公共劇場のなかで約10館程度。わずか0.5%です。そしてこの割合はこの20年間でほとんど変わっていない。創造発信型は、ヨーロッパの文化政策を参考に構想したものですが、国が舞台芸術を含めたアートを積極的に支援する仕組みになっているかといえば実現できていないし、私自身は「この先もならない」と考えています。

——たしかに、現在の日本の状況を考えると頷けます。

蔭山:あるいはアメリカのように民間の資金がアートに流れてくるような税制の仕組みも、よほどのことがない限り変わらないでしょう。我々舞台関係者が文化庁に陳情に行くだけでは変わらない。でも、一抹の希望もみんな抱いている。しかしそろそろ認めないといけない。現実として20年間何も変わらず、これが幻想だったと総括すべきではないか。僕はそう思います。

——つまり全面的に公的資金に頼る創造環境型の劇場という構想が不可能であったと。

蔭山:はい。そして第三の道を探っていかなければいけない。こうしている間にもアーティストはクリエイションを続けているし、これからも続けていきますから、それに対してこの現実を放置しておくのはアート・マネジメントという仕事の怠慢でしょう。

「パブリック」はどこにある?

蔭山:E9はその第三の道を模索して活動していますが、じつはそのためにつくろうとしたわけではありません。参加するきっかけは、約2年前にあごうさとしさんとやなぎみわさんから、アトリエ劇研(以下、劇研)の閉館について相談を受けたこと。さらにそれに前後して京都にある5つの小劇場も閉鎖するという話を聞いて、すぐに「僕にやれることは何でもやります」と答えちゃったんです(笑)。

というのも、若い頃に劇研の前身であるアートスペース無門館(以下、無門館)に毎月のように舞台公演を観に行っていたからです。当時の同館プロデューサーだった遠藤寿美子さんから京都の演劇シーンの面白さを聞いて、ダムタイプや松田正隆さん、鈴江俊郎さん、マキノノゾミさん、土田英生さんたちの優れた作品に触れることができた。彼らの多くを東京の俳優座劇場に呼んだり、文学座で新作を書き下ろしてもらったりもしていて、無門館、京都の小劇場には大きな恩があったんです。ロームシアター京都の立ち上げに加わったのも、コンパクトシティである京都のなかで大空間の同館が一種のハブになり、民間の小劇場や芸術系の大学、劇団が補完的につながる立体的なシーンを想像したからなんです。ところがいちばん最初の発信の場所であり、チャレンジのための場でもある小劇場が一気になくなっては、ロームシアター京都の存在価値の根本も揺らいでしまう。シーンをなくさないということがE9を立ち上げる第一の理由でした。

——たしかに、無門館や劇研からスタートした劇団は世代を超えて多くいますから、そのインフラがなくなってしまうのは関西のシーンにとって大きな打撃です。

蔭山:劇研のあった土地は一等地ですから、それを相続するには莫大な費用がかかる。ですから新しいブラックボックス型の客席数が100人規模の劇場をつくるための物件を探すことから始める必要がありました。そんなときに、舞台監督・照明家で知られるRYUの關秀哉さんと、狂言師の茂山あきらさんも同じように新しいスペースを探していることを知ったんです。關さんは小劇場やアングラのシーンにずっと関わってきたエンジニアですし、茂山さんは現状の伝統芸能の状況に危機感を持ち、かつ無門館で上演したこともある人で、2人とも若い世代のチャレンジの場所が失われることを危惧していました。そこであごうさん、やなぎさんを含めた全員が合流して、2017年1月にアーツシード京都という法人を立ち上げ、本格的にE9の構想が動き始めました。

——その後、東九条の物件を見つけ、クラウドファンディングなどで資金を集めて今に至るわけですね。ただ改修費や認可を得るために大変なご苦労があったと聞いています。

蔭山:本当に大変でした(苦笑)。いまは2回目のクラウドファンディングを行っている最中で約70%程度(※11月22日現在)の支援が集まっていますから、みなさんの最後のプッシュを待っています!(締切は12月20日)

E9のような劇場を建てるにあたって、国や行政からの金銭的な支援があると考える人も多いかもしれないのですが、そうでありません。日本において劇場というのはパブリックな公共の財・施設とは考えられてないからです。劇場設置法のような法律もなく、劇場はあくまで単なる建物でしかない。つまり私有財産でしかなく、そこに公的資金を使う仕組み自体が存在しないんですよ。

——人が集まって交流し、ときに議論を交わすという劇場の社会的機能を考えると、信じがたいです。

蔭山:残念ながら、現実はそうなんです。私自身、これまで民間・公共の劇場で働いてきて、公的機関から作品制作のための資金を得るために、職員は書類を書いたり報告書を書いたり、ものすごい労力をかけてきましたがどんなに努力してもお金が増えるわけではなく、むしろ続けるほどに減っていくのが現実です。だからE9では、当初から民間からお金を集めることを考えていました。

日本において「公共」という言葉からまっさきに浮かぶのは、「公(おおやけ)」が税金を使って行う事業ということです。公共事業がまさにそうですね。しかし、公共=publicの第一の意味は「市民の」とか「大衆の」であって、公共劇場も本来はそうであるべきなんです。僕の知る限り、完全に民間の、しかも大勢の個人・組織の出資でできる劇場は、E9が戦後二番目です。そして、その最初の例が俳優座劇場です。戦前にあった築地小劇場(注1)が空襲などで焼失し、舞台芸術専用の劇場を再建しようということで、劇団俳優座の千田是也さんが提唱し、当時の演劇関係者、文化・芸術関係者、政治家とかいろんな人がお金を出しあって劇団とは別の株式会社としてつくったのが俳優座劇場で、最初から個人のものではなく「みんな」の劇場として始まったわけです。千田さんは戦前にドイツに留学していますから、現在もヨーロッパで続いている公共劇場のシステムを日本にもつくろうとしたのでしょうね。

——現在でも、ドイツを中心とするヨーロッパ型の劇場のあり方を一種の理想として議論が交わされるなかで、1954年に俳優座が自前の拠点を持ったことを考えると、その先見性に驚きます。

蔭山:その後、紀伊国屋ホールや本多劇場といった民間劇場ができますが、多くは個人や一企業が出資してつくることが多いですから、俳優座劇場の特殊性がわかると思います。そういった前例を参照しながら、E9では2ヶ月に1度くらいの頻度でシンポジウムやトークを行い、「民間劇場における公共性」というテーマで議論を積み重ね、オープンに向けての実際的な工程を進めています。そこで焦点になるのは、先ほども述べた第三の道の模索です。

この20年間、この国の舞台芸術界におけるアート・マネジメントの多くは公共劇場でいかにして公的資金を得るか、あるいはそこに働きかけるかという資金獲得が一つの大きなポイントでした。そして集客においては、集客できるキャスティングをする俳優主義……つまり、集客を見込める人気俳優をなるべく集めることを重視してきました。ですが、集客力のある俳優のギャラは当然高い。でも集客できなければ公的な支援をもらえませんから、人気俳優を外すわけにはいけない。そうやってどんどん制作費が膨らんでビッグプロジェクトばかり連発しなければ立ちいかない悪循環が出来上がってしまった。民間はどこも同じ考え方で、特に首都圏ではひとつの助成金のパイを奪い合うような状態になってしまった。

——すごく景気のよい時代の話に聞こえるのですが、その状態のマックスはいつ頃ですか?

蔭山:今もそうです。このシステムを止めると死んじゃうというか(苦笑)。90年代後半くらいまでは、キャスティングによって集客が左右されるだけだったので、逆に作品の内容までコントロールする必要がなく、実験的な内容にも挑戦できました。僕が京都の劇作家とたくさん仕事ができたのもその流れがあったからで、いかに才能ある作家を発見し、新作を書いてもらうかというのがプロデューサーたちの競争の姿だったわけです。この時代的な傾向と、新国立劇場や世田谷パブリックシアターがオープンし、創造発信型の劇場の必要がさかんに叫ばれるようになった時期はほとんど一致しています。

また、キャスティングが公演の最重要の要素になってくると、早くから俳優のスケジュールを押さえる必要が生じます。そのときに、まだ戯曲もできていない新作に人気俳優が出演するのは所属するプロダクションにとってもリスクが大きい。そこでニューヨークやロンドンで賞を獲っただとか、海外で話題になった作品の日本での上演権を買い付けて、それを上演する、あるいはシェイクスピアの『ハムレット』のような既存の名作を上演するというのが、一つの安心材料になる。そうなってくると、今度は若い劇作家に新作を書いてもらうという90年代後半からの潮流も減退してくる。つまり劇作家にとっては、冬の時代が訪れたわけです。

——俳優、脚本が固定化していって、次に召喚されたのが、日本式の「演出家の時代」ということでしょうか?

蔭山:現在のシーンの状況を、そう解釈することもできるでしょうね。もちろん、将来に対する投資という意味でも、意欲的な新作を続けている劇場もあります。ただ、今言ったようなメソッドを活用したとしても思うような集客が得られなくなった現状においては、それがいつまで続けられるかというと、結局個人の思いの強さに依存する以外ないと思います。

Theatre E9 Kyotoが目指すもの

蔭山:あらためてE9に話しを戻すと、E9が目指すのはそういった場所ではありません。たかだか100席のブラックボックスの劇場で商業的な成果を上げることは難しい。利用料金やチケット代を高くすることもできないですからね。でも逆に言えば、最初からたくさんのお客さんを入れなければというプレッシャーもないので、「興味のあるお客さんが来てくれればいい」ってくらいの、チャレンジもできるのではないかと(笑)。

劇研や京都の小劇場がなくなろうとしたときに感じた危惧……いろんな才能が生まれてくるための最初の場が失われることに対して、E9はその最初の受け皿にならなければなりません。劇場というのは発表の場所だけではなく、クリエイションの場所、創造の場でもあると私は思っています。

これこそが本来の姿だと確信しているのは、アメリカもヨーロッパも、あるいは韓国もそのシステムを採用しているからです。劇場で新作をつくるときに重要なのは、最初にかかったイニシャルコストをいかに回収するかで、そのためには一本の作品で長く公演を続け、減価償却し、その後は収支をプラスに持っていく。そのためには同じ劇場で作品を見せ続けるのが合理的ですから、稽古もクリエイションも同じ空間で行うべきでしょう。このシステムは日本の劇場ではほぼ皆無です。創造発信型が実現できている劇場は全体の0.5%と言いましたが、稽古場も持っている劇場となるとさらに少なくなります。

今言った事例は、予算が潤沢な大規模の劇場を想定していますが、このモデルを視野に入れて活動と試行を続けるのがE9の課題の一つだと思っています。

——舞台芸術をめぐる環境の変化という意味でも、E9は実験の場になるかもしれませんね。

蔭山:期せずして、第三の道を見つけるための入り口になったというか(笑)。E9では、基本的に一週間単位での使用を推奨しています。一般的な劇場では、公演を行うカンパニーがレンタル費を抑えるために上演日の直前に借りて、徹夜でヘロヘロになった状態で本番を迎えることが多い。それでは作品のクオリティは上がらない。音楽の演奏会などは別として、ダンスや演劇公演についてはせめて1週間単位で借りて、自分たちの作品にとって重要な最後のクリエイションに劇場を使おうという意欲的なアーティストにE9を使ってほしいと思っています。少し独善的な物言いに聞こえるかもしれませんが、E9に関わる作品が全部面白くならなければ、劇場運営のよい螺旋は描けません。それが美しく描ければ、劇団ごとに確保しているファンだけでなく、E9という劇場のファンも動員につながってくるでしょう。劇場のファンであるお客さんが、そこを使うアーティストに対してペイする、つまり観劇することが支援とイコールになる。

クリエイティブな循環を生むお金の仕組みがお客さんに可視化できるという意味で、E9のサイズは適していると思います。

——築地小劇場や俳優座劇場ができた時代と現代とでは、経済的にも文化的にも大きな変化があると思いますが、そこで生じる困難さを蔭山さんは感じていますか?

蔭山:もちろんあります。でも別の希望も感じています。1995年の阪神・淡路大震災、そして2011年の東日本大震災を経て、個々人が「自分ができることは何か?」ということについて、真剣に考える時代がやって来たと思うのですが、その変化を端的に示しているのがクラウドファンディングの成果です。街頭で寄付を訴えてもなかなかお金は集まらないけれど、インターネットやSNSが普及して、個人の思いをパブリックに対して手軽に向ける仕組みができあがりました。

E9が最初に行ったクラウドファンディングで2000万円近い金額が集まったのは自分たちにとっても驚きで、劇場を必要とする人がこれだけ多くいたということと同時に、自分の思いを社会に反映させたいと考える個人がこんなにたくさんいるんだということに、いっそう驚かされました。そしてその事実の前にして、アーツシード京都のメンバー全員が本気で「(劇場建設から)もう逃げられないぞ」という気持ちにもなったんですが(笑)。

——あくまでスタートですからね。

蔭山:そうです。でも、劇場が国や行政にとってだけでなく、市民にとってもパブリックな存在であるということを示すことができたのが誇らしくもありました。

アート・マネジメントは変わらなければならない

蔭山:自分のキャリアを振り返ると、この20年は公的資金を上手に手に入れることが、すなわちアート・マネジメントであるという時代を生きてきたと感じます。実際、アート・マネジメント講座の多くは助成金書類の書き方から始まるのが、ここ10年の定番ですからね。国や行政の方に顔を向けて行うコミュニケーションに関していえば、私たち制作者は相当に熟練しています。でも、それと引き換えに、広い社会とのコミュニケーション能力をアート全体は失ってしまったのではないでしょうか。

今の日本にはお金がないと言われます。でも本当はあるんですよ。例えば、多く矛盾や問題があるにせよ、カルロス・ゴーン一人に対して100億円も出す精神的な余裕が現にあった。でも、そういったお金の使い道として、芸術が選択肢に入ってこなかったことが課題だと思うんです。

いまお金を持っている企業の意欲的な経営者って、じつは若い起業家をバックアップする意思をかなり持っています。それこそ100万円とか1000万円の単位ですが、それはすぐに見返りを期待する投資というよりももう少し長いスパンで考える資金援助に近い。10個のアイデアを支援して、そのなかの1個から何かが生まれる、イノベーションが起こればいいと考えているんです。これまでアートはこういった動向から距離を置いてきましたが、多くのチャレンジから新しい可能性を見出すという発想は、じつはアートに近い。アートそのものが持っている、業界や国境やイデオロギーを超えて、人の心を動かす可能性に期待している企業はとても多いんです。

——実際、IT関連の企業が芸術家支援を打ち出す例は増えていますね。

蔭山:そういった人々に対して、私たちが取るべき姿勢は「少額でもよいから寄付をお願いします」というスタンスではない気がします。例えば新しい才能やコミュニケーションのインキュベーション(孵化)の場である劇場の社会的価値を踏まえて企業と話せば、寄付という限定的な枠組みを飛び越えて、数百万、数千万円単位の支援・投資も出資側の視野に入ってくる。そうすることでアートの価値が上がり、話もちゃんと聞いてくれる。たとえ結果につながらなかったとしても、今まで共感を結ぶことのできなかった経営者や企業の担当者と、同じビジョンを分かち合うことができるかもしれない。それも、パブリックの一つの立ち上がり方だと思います。

——これまで前提としていたアート・マネジメントの概念が変化する時期を迎えているのかもしれません。

蔭山:まさにその通りです。変わり目になるべきだし、変わり目を迎えている現実に向き合わなければなりません。私たちは「欧米の文化環境は優れている。それに比べて日本はだめだ」と卑屈になってしまいがちです。でも、複数の国が国境で隣り合っているヨーロッパや、ある意味で小さな政府を実現しているアメリカと、日本は歴史的・地理的にそもそも成り立ちが違っています。国や地域の違いを大雑把にとらえるのではなく、各々の固有性を理解し、個別のコミュニケーションの方法、言語を探っていく。それが今日のアート・マネジメントなのではないでしょうか?

*注1 築地小劇場

1924年(大正13年)に開設した日本初の新劇の常設劇場。平屋建てで、客席は400 – 500席。日本の新劇運動の拠点となった。

蔭山陽太(かげやま ようた)

1964年、京都市生れ。大阪市立大学経済学部(中退)。在学中の86年から90年、札幌市内の日本料理店にて板前として働いた後90年〜96年「俳優座劇場」劇場部。96年〜2006年「文学座」演劇制作部、後に同企画事業部長。06年〜10年「まつもと市民芸術館」プロデューサー兼支配人。10年〜13年「KAAT 神奈川芸術劇場」支配人。13年〜18年「ロームシアター京都」支配人兼エグゼクティブディレクター。現在、「Theatre E9 Kyoto」を運営する一般社団法人アーツシード京都、理事。98年、文化庁在外研修員(ロンドン)。